Davide Degano ha costruito il suo progetto Sclavanie partendo da un suo particolare sentimento di estraneità, avvertito quando si trovava, per studio, lontano da casa, dal Friuli Venezia Giulia.

Con l’esigenza di ricucire il suo senso di appartenenza e di riposizionarsi all’interno di un paesaggio che sentisse proprio, ha iniziato a riflettere su un nuovo modo di intendere la sua pratica fotografica e la sua visione sul paesaggio.

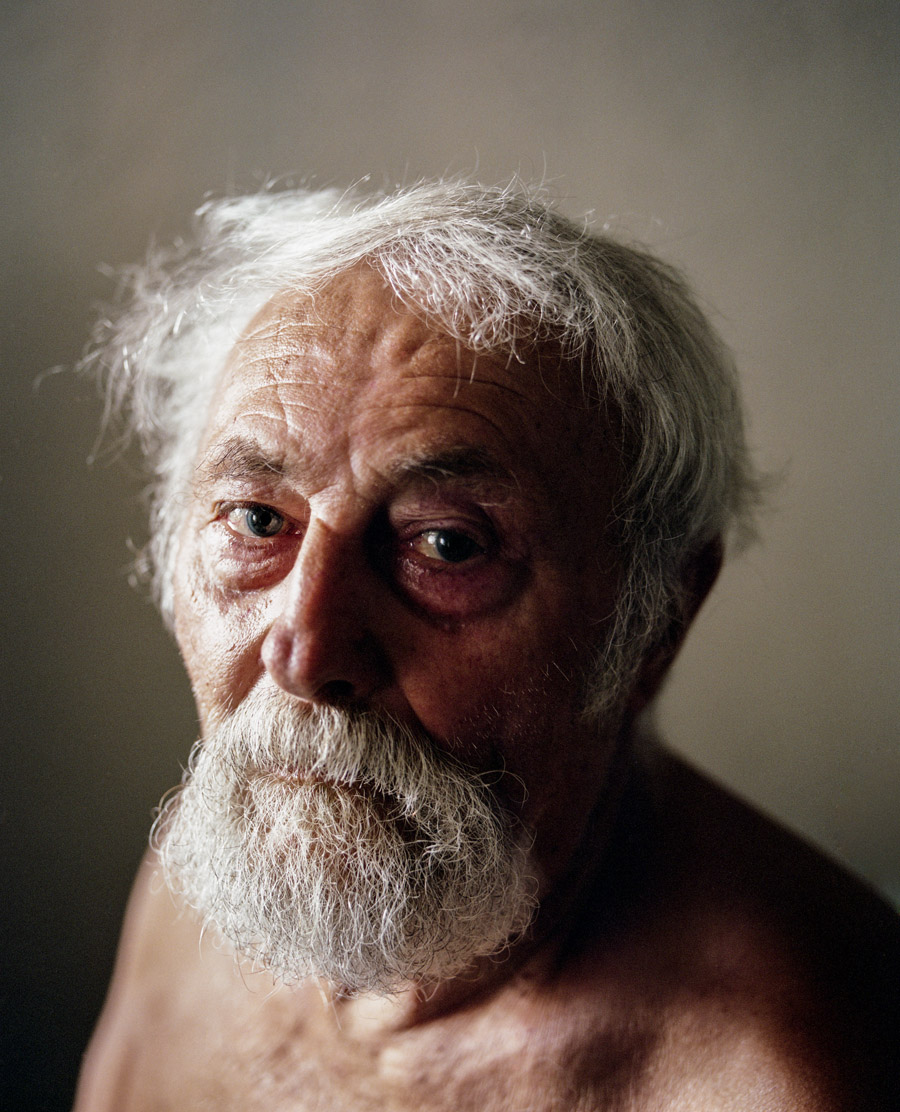

Lo sguardo di Degano, infatti, è partito da un’esigenza personale e si è esteso fino a raccogliere e ad abbracciare un concetto di storia collettiva, che il fotografo manifesta secondo differenti modalità narrative, per trasferirne il senso di complessità e stratificazione. Abbiamo intervistato Davide per parlare con lui del suo progetto.

Cosa significa Sclavanie e come il suo significato si ricollega allo sviluppo del tuo progetto?

Sclavanie è un termine che indicava le origini slave delle prime popolazioni che abitarono i territori montani al confine tra il Friuli e l’attuale Slovenia. Il termine significa “Slavia friulana”. Oggi, però, Sclavanie ha completamente cambiato significato, al punto da essere stato assorbito nella lingua friulana per indicare, in modo dispregiativo le persone che vivono prevalentemente nelle zone montane di confine e che hanno mantenuto vive le loro radici slave.

Generalmente, nella scelta dei titoli per i miei progetti, opto per parole ‘secche’ e dirette, con riferimenti culturali in qualche modo provocatori. In questo caso, volevo sottolineare come la memoria e la storia dipendano profondamente dal modo in cui vengono trasmesse e raccontate, evidenziando l’importanza delle contro-narrative, capaci di portare nella discussione le voci emarginate dalle narrazioni mainstream.

Quando e come nasce l’idea del progetto?

Non ero soddisfatto del lavoro che stavo facendo in Olanda, perché mi sentivo un’entità estranea al paesaggio che mi circondava. Di conseguenza, restavo sempre in superficie, senza riuscire ad approfondire realmente ciò che stavo esplorando. Uno dei motivi, credo, è il fatto che non parlo olandese. Sebbene in Olanda quasi tutti parlino inglese, la percezione che gli altri hanno di te cambia se puoi interagire nella loro lingua. Inoltre, la mancanza di un senso di comunità – in un contesto molto più individualistico rispetto ai ritmi ‘paesani’ a cui ero abituato – mi ha spinto a guardare indietro, verso casa. Verso terre a me familiari ma, al tempo stesso, paradossalmente estranee, che però avevano ancora molto da raccontare (almeno a me).

Ho quindi iniziato a tornare spesso in Friuli. Con questo lavoro, che si è sviluppato nell’arco di cinque anni, ho cercato di riavvicinarmi a una parte del mio patrimonio culturale, fotografando diverse sfaccettature della vita nei villaggi di montagna lungo il confine tra Italia e Slovenia.

Il tuo è un lavoro sul concetto di “memoria collettiva”, anche se, come mi dicevi, parte da una tua intenzione personale….

Sì, il mio lavoro prende avvio da una matrice personale, ma non si esaurisce in una dimensione autobiografica. Piuttosto, indago il modo in cui la memoria individuale si intreccia con quella collettiva, contribuendo alla costruzione del racconto storico. La storia, infatti, non è un’entità monolitica, ma il risultato di una stratificazione di esperienze, memorie e narrazioni che si influenzano reciprocamente.

In Sclavanie, questa interconnessione emerge attraverso l’analisi di luoghi e racconti familiari che, sebbene radicati in un’esperienza soggettiva, rivelano dinamiche più ampie legate alla trasformazione del territorio, alle migrazioni, ai rapporti di potere. Ciò che mi interessa nel narrare storie e riflettere sul concetto di identità è proprio la complessità di questi processi, le zone di indeterminatezza in cui le certezze si dissolvono, mentre emergono strati di significato che sfidano una lettura binaria del passato.

In Sclavanie orchestri diverse modalità di narrazione, la documentazione dei luoghi e degli oggetti che raccontano la storia del territorio, i ritratti, le citazioni testuali degli abitanti sulla memoria storica. Qual è la visione di insieme che volevi restituire?

Il mio intento principale è mettere in discussione una visione univoca della storia, restituendone la complessità e mostrando come essa si costruisca nell’intreccio tra dimensione privata e collettiva. La storia non è mai un racconto lineare, ma un insieme stratificato di memorie, frammenti e interpretazioni spesso contraddittorie.

In questo senso, trovo che l’ambiguità del mezzo fotografico sia particolarmente adatta a esplorare queste ‘zone grigie’, che conducono a una continua interrogazione piuttosto che a risposte definitive. La fotografia non può restituire una verità assoluta, ma può suggerire, evocare, porre domande, lasciando margine per una riflessione attiva da parte dello spettatore.

In Sclavanie la varietà di narrazioni permette di avvicinarsi alla memoria storica in modo più dinamico, senza ridurre la complessità del racconto a un’unica prospettiva.

La questione della lingua so che ha un certo rilievo per te, per la storia del Friuli Venezia Giulia e per il tuo lavoro. Come hai deciso di manifestarla in Sclavanie?

Prima di tutto, sono rimasto sorpreso quando ho scoperto che il Friuli Venezia Giulia è l’unica regione in Europa con quattro lingue ufficialmente riconosciute e tuttora parlate: lo sloveno, l’italiano, il friulano e il tedesco. Non si tratta di dialetti, ma di lingue a tutti gli effetti, ognuna con una propria storia e tradizione culturale.

Il mio interesse per questa tematica è nato in modo personale, quando ho scoperto che mia nonna paterna, che avevo sempre creduto friulana, era in realtà slovena. Il suo nome e cognome erano stati italianizzati durante il fascismo e, da quel momento in poi, lei smise di parlare sloveno, se non in privato con sua sorella.

Sapere di appartenere a un background culturale che non mi è mai stato trasmesso a causa di dinamiche di potere e assimilazione forzata è stato un momento di riflessione profonda per me. Mi ha portato a interrogarmi su come le identità linguistiche vengano cancellate o marginalizzate e su come sia possibile restituire visibilità a ciò che è puramente orale attraverso il linguaggio visivo della fotografia.

Sclavanie è stato il mio primo progetto strutturato in cui ho cercato di affrontare questi temi, anche se riconosco che in alcune parti presenti ancora delle acerbità. Dopo Romanzo Meticcio, sto concentrando la mia ricerca su un nuovo lavoro dedicato alle minoranze linguistiche in Friuli.

In Sclavanie, però, ho già cercato di dare un ruolo significativo alla questione linguistica attraverso le citazioni riportate nel libro, utilizzando tutte le lingue parlate nella regione. Il modo stesso in cui queste frasi si presentano sulla pagina – ognuna con una grafia, una struttura e una musicalità proprie – diventa un’immagine. Vedere la stessa frase scritta in italiano, sloveno, tedesco e friulano crea nel lettore una percezione visiva e culturale della pluralità linguistica, trasformando la lingua in un segno visibile e tangibile.

Sclavanie oltre ad essere un progetto fotografico è anche un documentario. Che differenze narrative hanno apportato i due diversi medium? E quale tra i due pensi abbia reso meglio il senso del tuo lavoro?

Sclavanie nasce come progetto fotografico, ed è stato il primo lavoro in cui mi sono cimentato con la fotografia analogica a colori di grande formato. Non saprei, però, dire quale dei due medium abbia meglio reso il senso della storia, poiché non credo che il mio lavoro debba essere valutato in questi termini. Piuttosto, vedo fotografia e documentario come due esperienze diverse della stessa storia. La fotografia è più intima, contemplativa e riflessiva. Il documentario, invece, è più immersivo, quasi giornalistico, con un ritmo e una narrazione che abbracciano il tempo in modo diverso, permettendo allo spettatore di entrare nei luoghi e nelle storie in modo diretto.

Quali sono stati i tuoi riferimenti fotografici e culturali per la realizzazione di Sclavanie?

Da un punto di vista teorico, mi sono avvicinato agli scritti di bell hooks, in particolare al suo concetto di margine e alla centralità che esso può assumere nelle dinamiche sociali e culturali. Questo approccio mi ha permesso di riflettere sullo spazio occupato dalle minoranze, non solo in senso geografico, ma anche simbolico e linguistico. Molto significativi sono stati anche gli studi di Antonio Gramsci, in particolare quelli sul folklore e sulla cultura popolare, con una particolare attenzione all’importanza del dialetto e delle lingue minoritarie come strumenti di resistenza e di identità.

Dal punto di vista fotografico, durante quel periodo, il mio approccio è stato fortemente influenzato dal lavoro di Rob Honstra, che era mio professore all’università, ma anche da altri fotografi contemporanei come Yan Gross. Naturalmente, anche la scuola dei maestri della fotografia italiana ha avuto un ruolo importante nella mia formazione, in particolare il lavoro di Luigi Ghirri, che con il suo modo unico di raccontare il paesaggio mi ha insegnato a vedere la fotografia come un mezzo per esplorare il significato nascosto dietro ogni immagine quotidiana.

Ulteriori informazioni sul lavoro di Davide Degano sono disponibili sul sito davidedegano.com, dove sono pubblicati anche alcuni estratti dei documentari realizzati dall’autore nell’ambito del progetto “Scalvanie”.

L’intelligenza artificiale di Phillip Toledano ci porta in un’Inghilterra immaginifica e senza tempo

“Another England” è il terzo libro...

Horst P. Horst: perfette sculture di luce

dal 21 febbraio al 5 luglio...

Il filo tra cinque sconosciute della generazione che “scrolla”

Una fotografa millennial mette a fuoco...

Street photography a Brooklyn con una toy camera

“Wonderland” è il progetto di Valery...

Sconosciuti su foglia d’oro: le affascinanti fotografie anonime collezionate da Lee Shulman

L’Artiere pubblica “Golden Moemories”, il libro...

Texas Trigger: un flash spietato sulla caricatura di Donald Trump e della sua America

Il libro di Santese e Valli...