La Germania è tra gli Stati che meglio hanno abbracciato l’idea della transizione verso le energie rinnovabili, ma allo stesso tempo resta significativamente dipendente dall’estrazione del carbone per la produzione energetica.

Nella Renania settentrionale, infatti, per far posto alle miniere a cielo aperto di Hambach e Garzweiler, vengono distrutti villaggi e abbattute floride foreste. Gli agricoltori, espropriati dei terreni agricoli, sono ricollocati altrove, così come tutti gli abitanti dell’area.

La popolazione assiste inerme a uno scenario di devastazione, mentre le foreste sono animate da insurrezioni dei movimenti ambientalisti, i cui protagonisti costruiscono case sugli alberi e protestano attivamente contro uno spietato piano di occupazione del territorio che si scontra in modo radicale con i loro ideali. Daniel Chatard, fotografo franco-tedesco, con Niemandsland (Terra di nessuno) ha documentato questa storia tutta tedesca, conquistando il titolo di vincitore regionale del World Press Photo 2024/ Europa nella categoria Long-Term Projects. L’abbiamo intervistato.

Sei nato a Heidelberg, in Germania. Ti sei interessato alla questione delle miniere di carbone in Renania settentrionale-Vestfalia per un moto personale o per un “dovere di cronaca”?

Il mio interesse per l’argomento è nato dalla preoccupazione riguardo il cambiamento climatico. Mi ha fatto sentire furioso e impotente il fatto che, guidati da interessi economici a breve termine, il nostro Governo e aziende come RWE, società che lavora con le energie rinnovabili, stessero facendo poco per far sì che il nostro pianeta possa essere ancora abitabile in futuro. Era chiaro che il cambiamento climatico sarebbe diventato una minaccia esistenziale e incombente per l’umanità del XXI secolo: in Germania, ad esempio, l’estrazione del carbone continuerà fino al 2045.

Non essendo della Renania, non sapevo della distruzione e del successivo reinsediamento dei villaggi, prima che un mio amico me ne parlasse. All’inizio non potevo credere che cose del genere accadessero qui, eppure succedevano già da decenni. Nei villaggi da ricollocare, molte persone sono cresciute sapendo che la loro città natale prima o poi avrebbe cessato di esistere. Era assolutamente una storia da approfondire e raccontare e così ho fatto.

Come ti sei mosso sul territorio?

Ho raggiunto la zona in macchina, senza saperne molto. L’atmosfera nei villaggi era piuttosto deprimente perché la maggior parte delle persone si era già allontanata e talvolta intere strade, e le case su quelle strade, erano rimaste vuote. C’era un inquietante senso di effimero e di perdita e molte persone andavano lì solo per curiosità, per vedere quegli scenari apocalittici, il che era difficile da accettare per i residenti. Chi incontravo, durante il mio primo viaggio, era già stato intervistato, o comunque contattato più volte dai giornalisti e, così, non aveva alcun interesse a farsi fotografare, preferendo essere lasciato in pace. È stato allora che ho saputo degli attivisti che vivevano nelle case sugli alberi, nella vicina foresta, con l’intento di proteggerla dal disboscamento. Questa storia nella storia ha attirato subito la mia attenzione e sono andato lì.

Nella macro narrazione di Niemandsland ti soffermi sulle vite degli attivisti, sulle loro azioni collettive, ma anche sui loro sguardi e sui loro volti. Come sei riuscito a conquistare la loro fiducia?

Quando sono arrivato per la prima volta nella foresta di Hambach, quasi nessuno voleva farsi fotografare. Molti attivisti temevano che la polizia avrebbe scoperto le immagini e le avrebbe usate contro di loro. Ma, trascorrendoci molto tempo insieme, lentamente, ho costruito una fiducia reciproca con alcune persone, facendo in modo che più attivisti accettassero di essere ritratti. Per me era importante non fotografare persone camuffate per evitare di suscitare ambiguità. Poco prima dello sgombero gli attivisti si erano abituati ai giornalisti e il risultato fu che molte più persone accettarono di farsi fotografare. Penso che molti di loro sentissero, in questo modo, di poter dare visibilità alla loro lotta e renderla condivisibile anche all’esterno. Erano diventati talmente “aperti” all’idea delle fotografie che mi permettevano di ritrarli anche durante le loro sessioni plenarie, mentre discutevano, cosa impensabile quando avevo iniziato a fotografarli, un anno prima.

Il tuo sguardo in Niemandsland è uno sguardo partecipe o è quello di un testimone?

Nel mio lavoro applico un approccio che mi piace definire ‘documentaristico coinvolto’. Cerco di far capire che sono lì per documentare e comunicare all’esterno ciò che sta accadendo, il che mi dà un ruolo specifico. Ma non voglio fingere di essere una ‘mosca sul muro’, qualcuno che non ha relazioni personali né alcuna influenza su ciò che sta accadendo, passando inosservato agli altri attori. Mi muovo, creando attivamente relazioni con le persone coinvolte e con il luogo stesso, per capire.

Questo tipo di comprensione, attraverso l’esperienza personale, non può, infatti, essere sostituito dalla semplice conoscenza degli accadimenti. Ad esempio, una delle esperienze che più mi hanno segnato mentre lavoravo al progetto è stata vedere il villaggio di Immerath scomparire lentamente. Ci sono tornato più volte nel tempo e ho assistito alla progressiva scomparsa delle case, delle strade, perfino della chiesa. Oggi sotto il villaggio non c’è nemmeno più il terreno.

Aver vissuto questa situazione in prima persona mi ha permesso di comprendere il senso di perdita provato dalle persone. Questo è ciò che rende speciale la fotografia per me: si può parlare di qualcosa solo quando si è stati fisicamente presenti, esponendosi per poi raccontare al meglio ciò che si è vissuto in prima persona. Quando ho iniziato a pensare di pubblicare questo progetto come un libro, ho capito che non volevo e non potevo raccontare questa storia da solo. Così, ogni volta che tornavo in Renania, portavo con me dei dummies del lavoro, pieni di fotografie, invitando le persone che conoscevo a guardarle e commentarle.

I loro commenti a volte mi sorprendevano, mi mostravano aspetti a cui non avevo pensato prima o addirittura si contraddicevano tra loro. Mi hanno fatto capire come, sebbene tutti loro siano colpiti dallo stesso problema, le loro prospettive sull’argomento possano essere molto diverse. Ho fatto scrivere loro dei testi, come commenti, impressioni, emozioni, che diventeranno parte del libro, aggiungendo un nuovo livello di comprensione delle fotografie.

Per fotografare la situazione in Renania hai dovuto imparare anche a sopravvivere in una situazione non semplice. Ci racconti le difficoltà quotidiane che hai vissuto?

Detta così sembra come se avessi lavorato in una zona di guerra, ma in posti come la foresta di Hambach o Lützerath, di solito, le cose erano piuttosto pacifiche. Stavo cercando di dimostrare che molti degli attivisti che avevano occupato il territorio non erano solo contrari a qualcosa, ma semplicemente si battevano per le proprie idee e visioni su come creare una società migliore. Imparare ad arrampicarsi o a costruire case sugli alberi e a dormirci è stata la parte divertente di questo progetto.

La parte inquietante e dolorosa – da guardare, raccontare e vivere – sono stati gli sgomberi, le proteste, gli scontri tra la polizia e gli attivisti, la violenza della polizia. Durante lo sgombero della foresta di Hambach, l’operatore video e artista Steffen Meyn è caduto da un ponte tra due case sugli alberi ed è morto sul colpo. Questo ha lasciato me e molti altri scioccati. L’incidente è accaduto anche a causa del fatto che i giornalisti erano rigorosamente tenuti a distanza, il che rendeva difficili le riprese. Steffen Meyn aveva quindi deciso di filmare ciò che accadeva dall’alto, dove non c’erano barriere della polizia.

Come si relaziona la tua estetica al contenuto della lotta ambientale e territoriale?

Sono influenzato dalla pittura e dalla fotografia di paesaggio, come American Prospects di Joel Sternfeld per fare un esempio. Penso che la tavolozza dei colori e la prospettiva delle immagini facciano sì che il lavoro sembri più legato al luogo in sé e non a un evento specifico. Ciò che mi interessa, infatti, è mostrare le diverse relazioni che gli esseri umani hanno con il paesaggio.

Per Niemandsland ho lavorato con una fotocamera analogica di medio formato, che ha rallentato il mio processo. Il formato 4:5 ti invita a trovare composizioni meno dinamiche e un po’ più statiche. Nelle immagini c’è, inoltre, anche una certa distanza tra lo spettatore e l’azione. Questa mia scelta ha reso possibile combinare i momenti ‘concitati’ con quelli più ‘tranquilli’, in una narrazione equilibrata, senza che questi ultimi venissero soffocati. Ho documentato lo svolgersi di una storia specifica di perdita e resistenza ma, allo stesso tempo, è anche una storia universale che appartiene a molti luoghi di tutto il mondo.

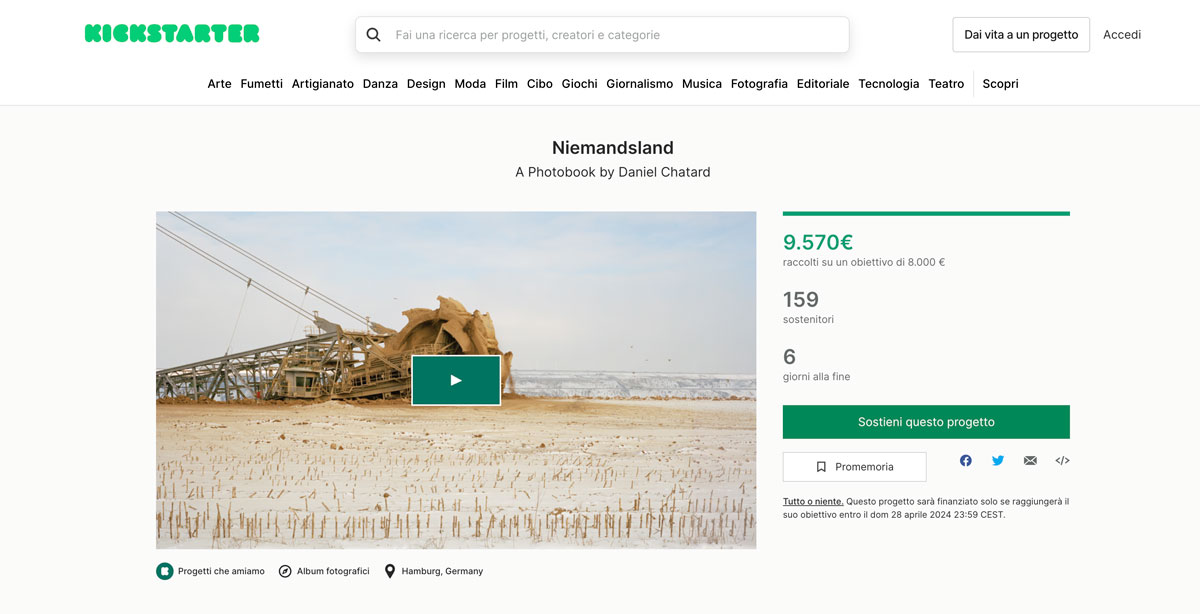

Per la pubblicazione del libro Niemandsland Daniel Chatard sta promuovendo una campagna di crowdfunding, attiva fino al 28 aprile: Niemandsland by Daniel Chatard — Kickstarter

Le mostre di fotografia da non perdere in primavera in Italia e dintorni

La mappa delle mostre di fotografia su fotocult.it

Scopri la mappa interattiva delle mostre fotografiche

Stringe il cadavere della nipote di cinque anni: lo scatto di Mohammed Salem vince il World Press Photo 2024

Il drammatico scatto del fotoreporter palestinese...

La fotografia del mondo secondo i vincitori regionali del World Press Photo 2024

Il World Press Photo annuncia i...