Lorenzo Tugnoli conosce bene l’Afghanistan, ci ha vissuto per molti anni. È proprio questo tempo dilatato che gli ha concesso uno sguardo “altro” sul Paese, uno sguardo che andasse oltre il racconto giornalistico convenzionale. Il suo libro It Can Never Be the Same – che sarà pubblicato a ottobre dalla casa editrice GOST – cerca di generare nel lettore una consapevolezza sull’argomento fuori da ogni schema, priva di giudizi o verità; un semplice spazio attraverso cui apprendere una storia stratificata e complessa. Ne abbiamo parlato con l’autore.

In che momento storico hai iniziato a fotografare in Afghanistan e come il tuo reportage è riuscito a cogliere anche la trasformazione di un territorio in guerra?

Sono stato in Afghanistan per la prima volta nel 2009 e pochi mesi dopo mi sono trasferito a Kabul, dove ho vissuto fino al 2015. Erano anni in cui il conflitto era diffuso in gran parte del Paese, ma restava viva la speranza di uno sviluppo democratico ed economico. In Afghanistan ho imparato il mestiere e ho iniziato la mia carriera. Sono poi tornato a lavorarci in modo continuativo nel 2019, quando sono iniziati i negoziati diretti tra Talebani e governo americano.

Quei colloqui hanno escluso il governo afghano e le esigenze della popolazione. Mentre gli Stati Uniti iniziavano il ritiro, i Talebani avanzavano fino a riprendere il controllo del Paese, ancor prima che le ultime truppe lasciassero Kabul. Ho continuato a documentare l’Afghanistan nei due anni successivi, sotto il nuovo regime. Questa fase — dai negoziati al ritorno dei Talebani al potere — è il nucleo del lavoro raccolto in It Can Never Be the Same.

It Can Never Be the Same non è un semplice reportage, ma anche un momento di riflessione sul tuo lavoro, sul ruolo del fotografo e sul concetto di rappresentazione della guerra. Come il tuo lavoro si discosta dalla narrazione con cui solitamente vengono raccontate le zone di conflitto?

Il libro nasce come una riflessione su come l’Afghanistan sia stato osservato e raccontato nel tempo. Allo stesso modo interroga il ruolo che il giornalismo ha avuto nel formare l’immagine delle popolazioni soggette a occupazioni e conflitti.

Ho sviluppato questo progetto insieme a Francesca Recchia, ricercatrice che ha vissuto molti anni in Afghanistan. Con lei ho lavorato alla sequenza fotografica e alla struttura visiva del volume.

Un punto di partenza è stata la constatazione che lo sguardo sull’Afghanistan sia rimasto sorprendentemente uniforme, nonostante i passaggi storici radicali che l’hanno coinvolto: dall’occupazione sovietica al primo Emirato talebano, fino all’occupazione americana e al ritorno dei Talebani.

Da qui il titolo It Can Never Be the Same, che, per me, però, ha anche altri livelli di significato: mette in chiaro da subito la posizione dell’autore che guarda a quel luogo da straniero che continua a tornarci, e allo stesso tempo pone l’accento sulle sfide etiche e giornalistiche della rappresentazione. Riflette sullo scarto che avviene tra vivere un’esperienza e testimoniarla, e tra l’esperienza stessa e l’immagine che cerca di raccontarla. Il testo finale, dell’autore afghano Habib Zahori, serve da contrappunto a questa narrazione dall’esterno, raccontando l’esperienza diretta di chi è nato in un Paese e ha visto arrivare e ripartire gli stranieri durante le occupazioni successive.

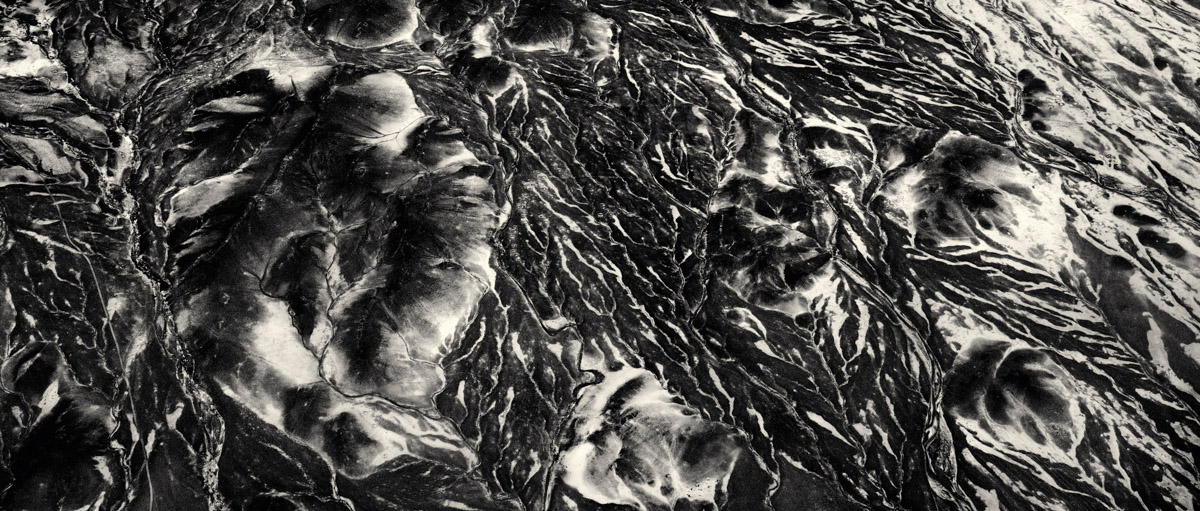

L’intento del bianco e nero e di un uso molto contrastato tra luci e ombre ha un effetto drammatizzante. Perché hai voluto sottolineare questo aspetto?

Ci sono vari fattori che mi hanno portato alla scelta del bianco e nero. Nel mio percorso fotografico questa decisione è stata inizialmente ispirata da un certo tipo di fotogiornalismo che ho guardato con ammirazione all’inizio della mia carriera.

Il bianco e nero evoca il passato e conserva un fascino legato alla presunta autorevolezza giornalistica e all’associazione con lavori più di lungo termine, di approfondimento e avvicinamento alle persone, contrapponendosi alle foto di cronaca a colori, prodotte, pubblicate e dimenticate in poche ore.

Il modo in cui questo linguaggio visivo è poi stato impiegato nel libro sottolinea la mia maturazione relativamente a questo argomento: non offro verità o accuse, ma costruisco un mondo che racconta una guerra nella sua ambiguità di significato, che racconta l’esperienza di fare il lavoro di giornalista in un Paese che sfugge a letture lineari. Non cerco di mostrare la ‘verità’ di un Paese che in fin dei conti, anche se l’ho vissuto per più di un decennio, non è il mio.

L’Afghanistan è rimasto a lungo al centro di una missione dal significato incerto: iniziata come reazione agli attentati dell’11 settembre, è proseguita per vent’anni con la promessa di portare diritti e sviluppo, una narrazione che si è rivelata completamente falsa quando la NATO e gli Stati Uniti hanno abbandonato il Paese lasciando gli afghani di nuovo sotto il regime dei Talebani e tagliando quasi tutti i fondi per gli aiuti umanitari.

Hai lavorato alla selezione e all’editing delle immagini a distanza di tempo, rispetto alla loro realizzazione. Che contributo ha dato la possibilità di rifletterci a posteriori?

Ho cominciato a pensare al libro e all’editing nel 2023, mentre stavo ancora scattando. Ma il libro è stato realizzato con un approccio diverso rispetto a come sceglievo le immagini da inviare ai giornali con cui collaboravo. Per l’editing editoriale ho voluto riprendere in mano tutto quello che avevo scattato in cinque anni di lavoro. Non mi interessava trovare le immagini ‘migliori’ ma le immagini che potevano servire alla riflessione che il libro porta avanti e di cui parlavo prima. Le fotografie sono state scattate, nella maggior parte dei casi, su assegnato per il Washington Post, che le ha lavorate e pubblicate a colori. Ora le ho volute riproporre per un altro fine, per interrogarci sulla natura del guardare e del raccontare.

Esiste, secondo te, un’estetica della guerra?

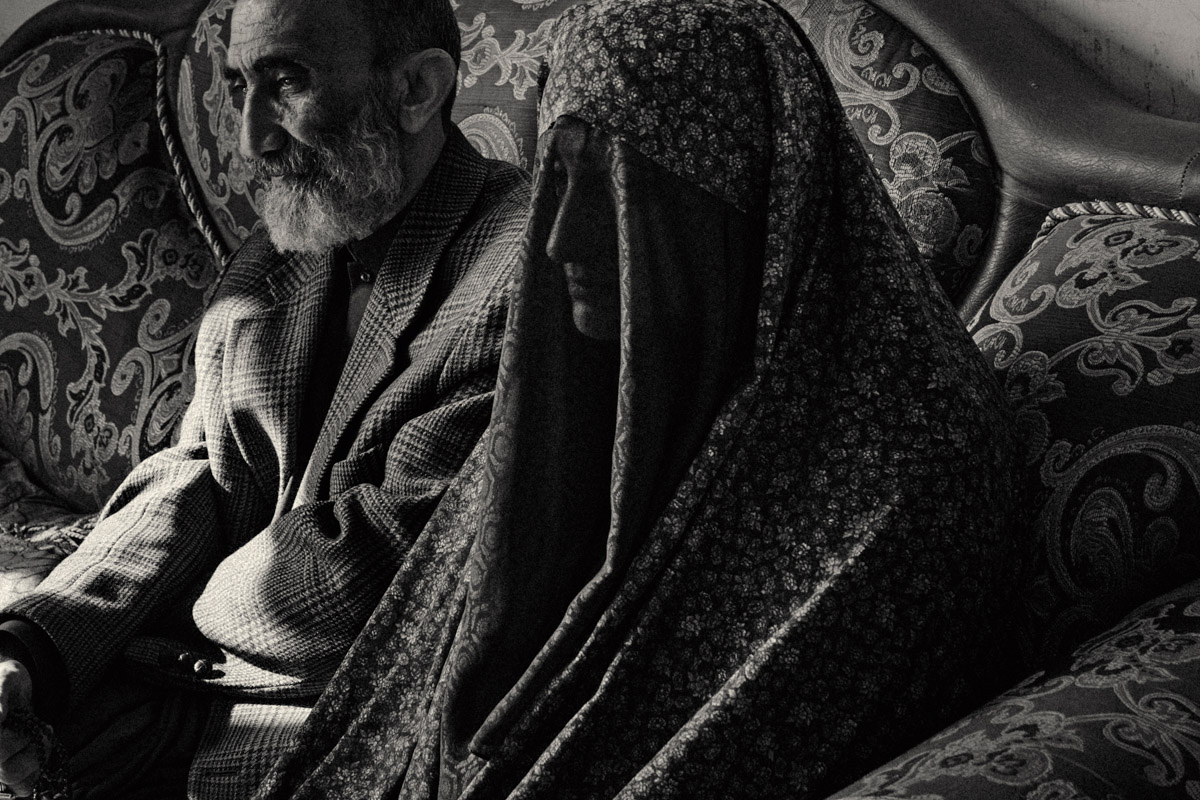

Riflettendo sulla tradizione del fotogiornalismo, è evidente come ruoti, di frequente, attorno a una serie di iconografie che si ripetono: il soldato con il fucile, il bambino tra le macerie, la donna in lutto accanto alla bara, il rifugiato nella tenda.

Il punto del libro non è quello di superare questo tipo di estetica, che fa parte del mio bagaglio culturale e di una tradizione che rispetto, ma di lavorare sulla complessità e la profondità del messaggio.

Ciò che, per me, ha fatto la differenza è stato il tempo. Il mio modo di guardare all’Afghanistan si è trasformato profondamente nei molti anni vissuti lì. È un luogo che conosce la guerra da decenni e che è stato fotografato da generazioni di fotogiornalisti prima di me.

Come accade a molti fotografi al loro primo impatto con l’Afghanistan, anche io ho avuto la necessità di costruire le immagini che ci si aspetta di questo paese: il burqa, il kalashnikov, il turbante. Ma il fatto di poter restare a lungo mi ha dato l’opportunità di riflettere su questi cliché visivi. Lentamente ho cominciato ad essere più attento a ciò che davvero conta per chi vive nel Paese: una società con una cultura stratificata e una storia millenaria, che sfugge alle semplificazioni attraverso cui spesso viene rappresentata.

Nel realizzare un (ennesimo) libro sull’Afghanistan, non posso fare a meno di prendere coscienza dei fotografi che ci hanno lavorato prima di me, da James Nachtwey a Steve McCurry fino a Simon Norfolk. Mi chiedo spesso quale possa essere il mio posto in questa tradizione e cosa io, con il mio lavoro, riesca davvero ad aggiungere o a mostrare in modo diverso rispetto a chi mi ha preceduto. Questa domanda fa proseguire i miei progetti.

Ulteriori fotografie e informazioni sul lavoro di Lorenzo Tugnoli sono disponibili sul sito del fotografo www.lorenzotugnoli.com.

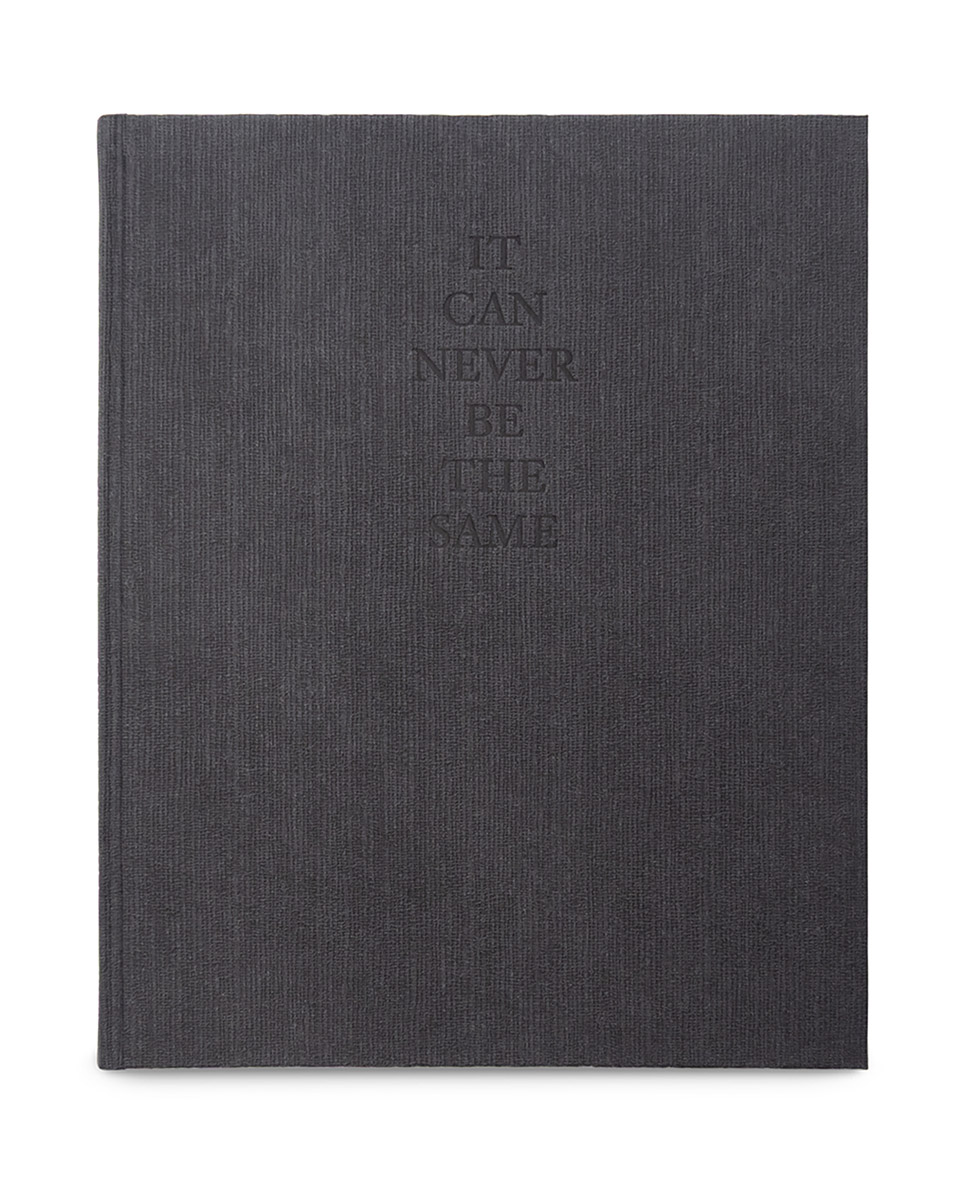

Titolo It Can Never Be the Same

Fotografie di Lorenzo Tugnoli

Formato 30,7 x 24,5cm

Pagine 116

Immagini 79

Lingua inglese

Editore GOST

Data pubblicazione ottobre 2025

ISBN 9781805980025

FOTO Cult partecipa al Programma Affiliazione Amazon. Acquistando tramite i nostri link, potresti aiutarci a sostenere il sito, senza costi aggiuntivi per te.

World Press Photo: settant’anni di cliché del fotogiornalismo?

dal 19 settembre al 19 ottobre...

Aggiornamenti su “Napalm Girl”: il World Press Photo sospende la paternità di Nick Út

“The Terror of War”, l’iconica fotografia...

Visa pour l’Image 2025: il mondo è impazzito, ma il vero fotogiornalismo resiste

dal 30 agosto al 14 settembre...

Henri Cartier-Bresson. In Cina

Se per scattare una buona fotografia...