Giulio Piscitelli partecipa con alcune sue immagini al progetto collettivo Ukraine: A War Crime, esposto a Padova fino al 25 giugno, in occasione del festival International Month of Photojournalism. Giulio ci racconta della guerra e del suo lavoro.

Nei tuoi lavori ti concentri specificamente sulla documentazione dei flussi migranti e sulla rappresentazione dei luoghi di confine verso l’Europa…

Il mio primo progetto su questa tematica, Harraga, è nato nel 2010 come un servizio di attualità sull’immigrazione, poi negli anni è diventato un lavoro a lungo termine, ancora in corso. Non essendo una tematica storicizzata continuo a seguirla ogni volta che è possibile. Gli ultimi due tasselli di questo progetto sono un commissionato di Emergency per documentare in primo luogo i recuperi dei migranti in mare e poi quanto successo a Cutro lo scorso febbraio. Dal 2010 ho trovato nel tema dell’immigrazione una scuola di giornalismo e fotografia, una lente per analizzare gli eventi che contraddistinguono il nostro tempo.

Non sono assolutamente un fotografo di guerra, mi occupo di attualità, nascendo come reporter di news, però ci sono alcuni conflitti che, soprattutto per noi occidentali, hanno segnato dei punti di svolta della nostra storia e che ho reputato importanti da raccontare.

Quali sono questi conflitti?

La guerra in Siria, ad esempio. Mi rendevo conto che quell’area di crisi sarebbe stata la miccia per altri eventi, come la crisi del terrorismo internazionale, l’allargamento del conflitto in Iraq, l’ISIS, oltre all’enorme flusso di rifugiati che quel conflitto ha scatenato. Tutto ciò si è inserito nel mio lavoro sull’immigrazione, nel mio interesse geopolitico, ma io continuo a non essere un fotografo di guerra.

Da sinistra, Alex (29 anni), Anastasia (30 anni) e Artiom (5 mesi). La famiglia vive in un vagone della metropolitana dal 24 febbraio a causa dell’inizio della guerra. Non sono fuggiti dal Paese a causa della coscrizione per tutti gli uomini tra i 18 ei 60 anni di arruolarsi, ma non volevano nemmeno separarsi. All’inizio di maggio la coppia ha scritto al fotografo, informandolo di aver lasciato il rifugio nei sotterranei perché troppo pericoloso per il bambino, e di aver raggiunto una località del Paese più sicura.

Cosa significa la parola “harraga”?

È una parola di un dialetto del Nord Africa e significa “colui che brucia i suoi documenti”, per non tornare indietro. Bruciando i documenti è come se tu cancellassi il tuo passato. Era un termine che avevo letto in alcuni libri e quando ho iniziato a pensare di raccogliere insieme i servizi fotografici fatti fino a quel momento ho capito che questa parola poteva fungere da titolo del progetto, soprattutto in occasione della pubblicazione del libro nel 2017.

Rifugiati eritrei arrivati in Libia attraversando il deserto del Sudan e salvati nel deserto da una milizia locale dopo tre giorni di viaggio senza acqua. Nell’area non ci sono ONG o gruppi umanitari che possano aiutare i rifugiati che quasi ogni giorno arrivano dal deserto, spesso feriti o in condizioni di salute precarie. Spesso i trattamenti riservati ai rifugiati da parte delle milizie e della polizia sono violenti e contrari a tutte le regole dei diritti umani. I miliziani hanno soccorso tre veicoli con ottantacinque profughi eritrei, bloccati nel deserto a causa di problemi con le gomme. Dopo tre giorni bloccati nel deserto, le auto con i profughi hanno ripreso il viaggio in direzione del confine libico.

Come dicevi <Harraga è una specie di contenitori di singoli progetti. Come ne hai selezionato le immagini? Che estetica hai seguito?

Inizialmente era, ed è anche ora in parte, un’estetica aderente al servizio di news: davo poca importanza agli spazi e più alle persone, poi invece il mio pensiero è cambiato e ho cominciato a trovare un equilibrio tra questi due elementi perché era importante raccontare anche i luoghi dove i flussi migratori si spostano e si muovono. La svolta per me è stato nel 2016 quando, seguendo la crisi migratoria nei Balcani, mi sono trovato a riflettere sul fatto che le immagini che producevo tendevano a riproporre certi schemi e certe composizioni, anche se magari documentavano posti differenti. Andando a Calais, nel nord della Francia, uno snodo fondamentale per i migranti che intendono arrivare in Gran Bretagna, mi ritrovai nel campo profughi autoorganizzato della città e cominciai a fotografare lo stato di precarietà delle persone.

Serie di strutture informali, campo profughi di Moria. Mujaid, un rifugiato afgano, è arrivato da più di un anno. Parla al telefono, servendo un cliente, nel suo negozio dove vende tè e altri prodotti alimentari.

Mi sentivo molto frustrato perché umanamente ed eticamente mi rendevo conto che non stava cambiando nulla relativamente alla questione dell’immigrazione, e professionalmente le immagini risultavano sempre le stesse. Cercavo l’elemento in più che mi facesse raccontare quella situazione nella sua complessità, quell’elemento in più si rivelò essere l’attenzione agli spazi. A Calais feci un passo indietro rispetto alle persone, focalizzandomi per la prima volta sulle strutture e sulle ambientazioni. Data la necessità da parte delle persone migranti di fermarsi in città per un tempo prolungato si era creata una conseguente micro economia rappresentata da strutture economiche e commerciali come bar, ristoranti, barbieri, punti di ritrovo, chiese e moschee. Pensavo che focalizzarsi su una metafora della loro permanenza lì avrebbe conferito alla mia estetica e narrazione quel qualcosa in più che cercavo. A Calais ci fu il mio cambio di punto di vista.

Il racconto di Cutro mette in mostra, senza filtri, la rappresentazione della morte: i corpi senza vita portati a riva dal mare e anche le numerosissime bare dove poi sono stati riposti. Come ti sei approcciato, non solo fotograficamente, a quella situazione così tragica?

Come ti dicevo il progetto Harraga entra ed esce dall’estetica della news e anche la vicenda di Cutro si inserisce in quello spazio di racconto dove l’attualità deve essere documentata in tempo reale, al momento. Questo tipo di storie devono essere gestite con tempistiche particolari, non sei tu che le gestisci, ma raccogli quello che trovi in quel preciso momento. Non c’è il tempo né lo spazio per l’approfondimento, ma semplicemente registri quello che vedi. Umanamente, invece, l’ho vissuta con molta tristezza, frustrazione ma anche con poca sorpresa. L’immigrazione non è compresa e trattata dai governi come una questione sociale, ma come una questione di sicurezza, e finché non cambierà qualcosa in questo approccio continueranno a succedere tragedie come quella di Cutro.

Un gruppo di oltre cento migranti che tentano di attraversare il Mediterraneo tra la Tunisia e l’Italia. L’imbarcazione si è mossa alle prime ore del giorno dal porto della città di Zarziz in Tunisia, ha impiegato circa ventiquattro ore per arrivare nelle acque territoriali italiane ed essere soccorsa dalla guardia costiera. Piscitelli si è imbarcato con questo gruppo di migranti come fotografo, viaggiando con loro dopo aver fatto un accordo con il trafficante che gestiva il viaggio. La barca, sovraccarica, si è fermata tre volte a causa di problemi al motore. Il gruppo è stato soccorso solo dopo una telefonata effettuata dal fotografo alla guardia costiera italiana per richiedere aiuto non lontano dalle coste dell’isola di Lampedusa. Dopo il salvataggio, Piscitelli è stato interrogato dalla polizia per molte ore e tutti i migranti sono stati arrestati e detenuti in un centro per persone prive di documenti.

Per quanto riguarda la guerra in Ucraina tu avevi già prodotto due lavori prima che la guerra sfociasse nell’invasione russa del febbraio del 2022: Xpan Ukraine e Ukraine fragile truce. Si tratta di due progetti differenti, il primo più evocativo e più in linea con la tua idea di dare la giusta attenzione agli spazi del conflitto, mentre l’altro più reportagistico…

Con Ukraine fragile truce volevo raccontare la tregua sancita dagli accordi di Minsk, che poi non furono mai attuati. Così ho intessuto la narrazione con la documentazione delle manifestazioni, le trincee, e tutto ciò che accadeva. Ma contemporaneamente a questo racconto ne iniziai anche un altro, Xpan Ukraine, con la strumentazione fotografica datami in prestito da un amico, una Hasselblad XPan. In quell’occasione mi cimentai per la prima volta con la pellicola, mentre fino a quel momento avevo sempre e solo lavorato con il digitale. La chiesi in prestito perché consapevole della sua resa panoramica, volevo concentrarmi maggiormente sui luoghi che visitavo, da Kiev al Donbass, in bianco e nero. Questo lavoro, effettivamente, ricalca quello che avevo imparato a Calais, cioè fare un passo indietro rispetto alla resa repostagistica e raccontare gli spazi con un respiro più ampio e metaforico.

Quartiere residenziale di Saltivka, due uomini camminano tra le macerie della loro casa colpita da un bombardamento russo. Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, l’area di Kharkiv è una delle più colpite, in particolare la zona residenziale che è la zona di contatto tra l’esercito ucraino e quello russo.

Questa tua dualità di sguardo la si riscontra anche nei tuoi due progetti più recenti, Lost Memories e My neighbor, the enemy, che raccontano, invece, della guerra in Ucraina dopo l’invasione russa del febbraio 2022…

Non mi piacciono gli stereotipi, ma nemmeno i progetti confezionati per indurre un sentimento, per questo motivo ho cercato di introdurre nei lavori delle sfumature che servano alla lettura di una realtà complessa. Lost Memories – il mio fotografare le fotografie familiari abbandonate tra le rovine di una guerra – è nato nel 2016 in Iraq, con Lost Memories Mosul. Durante la guerra per la liberazione di Mosul dallo Stato Islamico mi sono ritrovato nella situazione di girovagare per i villaggi liberati e di trovare tra gli sventramenti delle case molte foto di famiglia. Ci pensai molto prima di fotografarle, ragionai sul senso di quelle immagini abbandonate, e capii che dentro di me stavano già lavorando creando mondi a cui con il reportage non potevo arrivare.

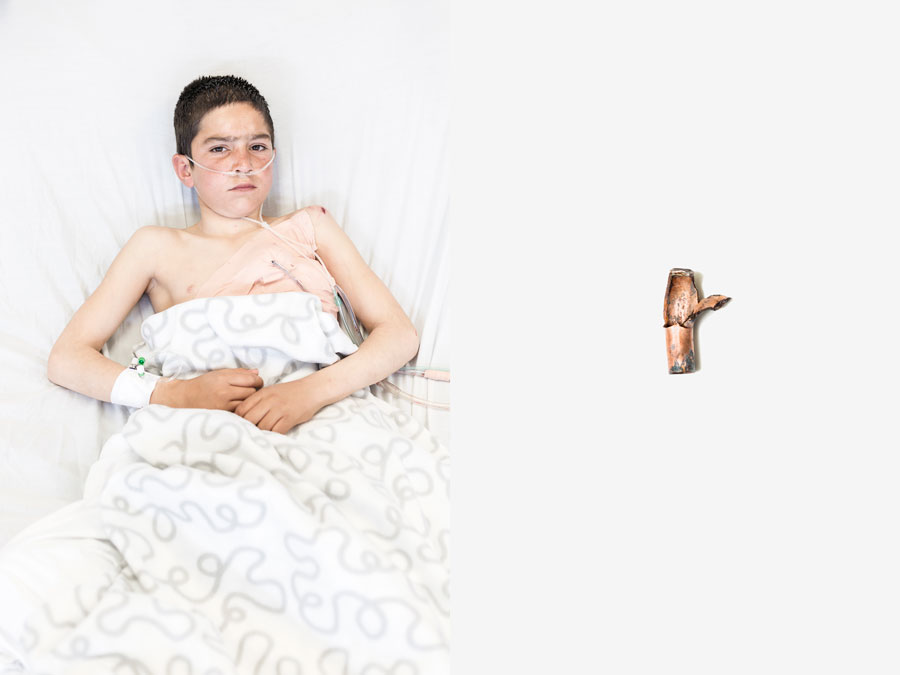

Quando mi sono trovato in Ucraina non ho cercato appositamente questo tipo di foto, ma mi ci sono imbattuto e ho deciso di farne il secondo capitolo. Aveva un senso farlo: aggiunge un qualcosa di meno crudo alla violenza della guerra e una prospettiva differente. Sulla stessa linea di pensiero e di narrazione è il lavoro che ho curato per Emergency tra il 2018 e 2019 negli ospedali afgani. Dopo alcune settimane in cui fotografavo i pazienti, le camere operatorie, i dottori ero alla ricerca di una modalità più simbolica di narrazione. Nacque così Zakhem, un progetto di dittici in cui il ritratto del paziente è affiancato allo still life dei corpi estranei, estratti durante la sua operazione, che l’avevano ferito. Per me è stato come fare un doppio ritratto, alla persona, ma anche al volto della guerra.

Haki Mullaha, 10 anni, ferito da un proiettile. Dopo aver trovato un vecchio proiettile nel campo vicino a casa un bambino lo ha gettato per gioco nel fuoco, provocandone involontariamente l’esplosione. Il proiettile è penetrato nella spalla e ha danneggiato diversi organi interni.

Molti tuoi colleghi, che a loro volta si sono focalizzati sui flussi migranti e sui territori di confine, hanno voluto raccontare la guerra in Ucraina anche attraverso la documentazione della popolazione ucraina che migra verso il confine con la Polonia, il loro cercare riparo dalla guerra nei paesi limitrofi. Tu invece no, per raccontare la guerra in Ucraina ti sei concentrato su una documentazione esclusivamente del territorio ucraino. Perché?

Inizialmente, per una questione logistica. Quando sono andato in Ucraina a febbraio, per la prima volta, non sono riuscito a fermarmi alla frontiera. Inoltre, la questione dell’emigrazione ucraina è alquanto spinosa perché, a mio avviso, non è paragonabile con gli altri flussi migratori. Le porte dell’Europa sono sempre state aperte per loro, mentre le vicende come Cutro, ad esempio, parlano di un’immigrazione clandestina, illegale, tutti elementi che si riverberano anche su un certo tipo di estetica. La mia riflessione visiva sull’immigrazione è anche a carattere etico, su come l’Europa gestisce la questione. Il flusso migratorio della popolazione ucraina non si inserisce in questo tipo di riflessione. Quindi ho deciso, coscientemente, di concentrarmi sul conflitto sul territorio ucraino.

I soccorritori intervengono sulla scena di un bombardamento da parte dell’esercito russo che ha ucciso un uomo e ferito gravemente una donna. Sebbene la città sia stata dichiarata liberata dalle truppe occupanti di Mosca, gli scontri di artiglieria tra gli eserciti ucraino e russo continuano pesantemente.

Ulteriori informazioni sul lavoro di Giulio Piscitelli e sull’IMP FESTIVAL – International Month of Potojournalism sono disponibili sui rispettivi siti ufficiali: giuliopiscitelli.viewbook.com e www.impfestival.com.

Simona Filippini, una fotografa a Parigi

Simona Filippini, attualmente fotografa di professione e docente di fotografia, nell’agosto del 1989 incontra a Ravenna Paolo Roversi, già allora ...

Frank Horvat

Per le sue immagini Frank Horvat, ironico, poliedrico e instancabile sperimentatore, si serve di numerosi “vocabolari”. La ricerca di nuovi ...

Edward Burtynsky

“Il fatto che riesca a deliziare l’occhio e la mentre allo stesso tempo, e a piantare il seme del dubbio ...

Kurt Moser, Lightcatcher

L’ambrotipia è la tecnica con cui il fotografo e cameraman altoatesino Kurt Moser crea i suoi pezzi unici. Per farlo ...

Eugenio Recuenco

Moda e pubblicità sono gli ambiti professionali nei quali si muove l’intemperante e provocatorio fotografo spagnolo Eugenio Recuenco, che illumina ...