Paolo Solari Bozzi è un fotografo che coniuga la sua passione per l’immagine con quella delle escursioni e dei viaggi nei luoghi più estremi del mondo. Nelle sue fotografie si assapora tutta la storicità della fotografia, della sua tecnica antica, dell’artigianalità della stampa. I suoi bianchi e neri raccontano della bellezza incastonata nel paesaggio che gli si apre davanti lo sguardo, che riesce a cogliere con un’estetica animata dalle luci e dalle ombre.

La Groenlandia, attualmente al centro delle politiche espansionistiche del presidente degli Stati Uniti d’America, è un Paese che Paolo Solari Bozzi conosce bene e che ha documentato in più occasioni durante i suoi viaggi. Abbiamo parlato con lui di questo suo lavoro e di come le cose potrebbero cambiare se Donald Trump riuscisse nel suo intento.

Dai suoi progetti si intuisce che la sua pratica fotografica è strettamente collegata alla sua passione per l’esplorazione. Sono nate contemporaneamente o una è conseguenza dell’altra?

Ho iniziato a fotografare a Venezia a 15 anni, e ora ne ho 67. Lì, la mia prima ‘esplorazione’ fotografica era limitata alla città lagunare e ogni tanto a qualche isola attorno. In una stanza con acqua corrente al secondo piano del Collegio Francesco Morosini, ho avuto la mia prima esperienza in camera oscura, nei ritagli di tempo fra studio, sport e tanta disciplina. Il primo grande viaggio che ho intrapreso è stato a 18 anni, in America e Canada, zaino in spalla e Nikon al collo, per un mese a bordo degli autobus Greyhounds. Poi, durante l’università, fino a Capo Nord e giù fino ad Aqaba, sul Mar Rosso. Quando finalmente me lo sono potuto permettere, in età adulta, ho esplorato i luoghi che più mi erano congeniali, pieni di silenzio e orizzonti: il Sahara, l’Africa del Sud e, da ultimo, la Groenlandia.

Ci racconta più dettagliatamente del suo progetto sulla Groenlandia, Greenland into White?

Sono stato in Groenlandia quattro volte, per un totale di quattro mesi, fra il 2016 e il 2022. La scelta di recarmici per la prima volta nasce nel novembre 2015, durante un’edizione del Paris Photo. Mi avevano colpito alcune foto a colori di una brava fotografa finlandese, Tiina Itkonen: le lessi come un segnale. ‘Lì devi andare, se cerchi lo spaesamento’, ho subito pensato. E così sono partito nel febbraio successivo con Marina, la mia compagna appena conosciuta, per esplorare per due mesi la costa orientale dell’isola, la più selvaggia e struggente.

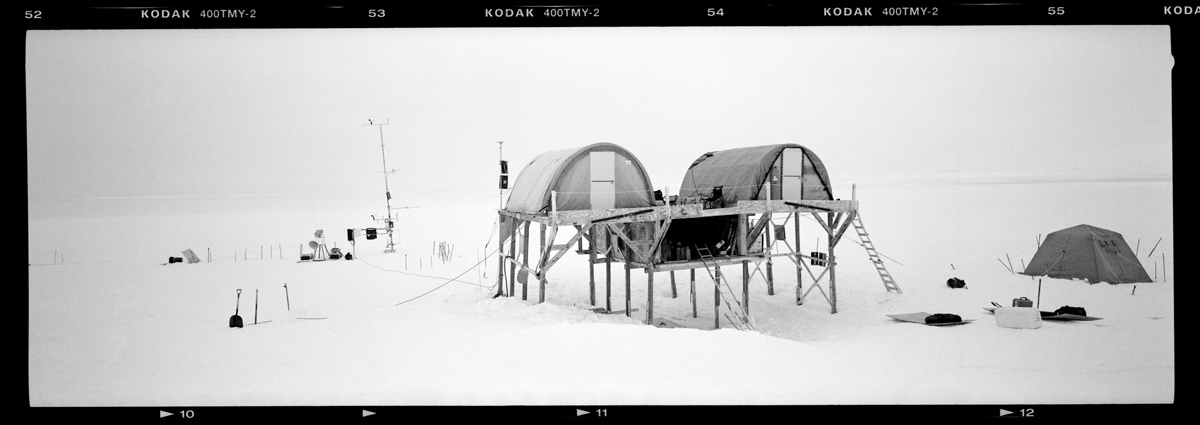

Ho avuto poi, nel 2019, il grande onore di essere stato invitato da un eminente glaciologo svizzero, il Professor Konrad Steffen, per documentare il suo lavoro di ricercatore e quello dei suoi cinque studenti del Politecnico di Zurigo presso la prima stazione meteorologica, da lui ideata trent’anni prima, lo Swiss Camp, al centro dell’isola.

Nel 2020, a ridosso dell’ondata del Covid, ho organizzato per un team di giornalisti ed operatori di SkyTG24 una serie di incontri con persone, groenlandesi e non, impegnate nella ricerca sull’emergenza climatica. Ne doveva nascere un documentario attorno al personaggio Steffen, alla sua dedizione appassionata per l’Artico, ai risultati cui, grazie alle misurazioni pluridecennali, egli e il mondo dei climatologi erano pervenuti.

Steffen doveva essere l’ultimo ad essere intervistato, un lunedì di agosto, ma purtroppo il sabato precedente ci era stata data la notizia che era scomparso senza lasciar traccia in un crepaccio vicino allo Swiss Camp. Un caro amico, una perdita incolmabile per la scienza, riposa nell’ambiente che ha studiato per oltre trent’anni.

Infine, nel 2022, ho esplorato per due mesi invernali l’estremo Nord, nella zona di Qaanaaq, uno dei villaggi abitati più a nord del mondo. La mia spedizione certamente più dura – per il grande freddo e le condizioni meteo – ma anche la più affascinante.

Il suo bianco e nero è connotato da un’estetica molto ben definita. Cosa l’ha influenzata in questa scelta?

La mia scelta del bianco e nero utilizza il tema esplorato da quei grandi fotografi e registi – due nomi per tutti: Sebastião Salgado e Ingmar Bergman – che, per i loro capolavori, hanno decisamente optato per l’intensità, il dettaglio e la magia viva e profonda del monocromo. Sono sempre stato convinto che il colore, per quanto bello, distragga e non sia pienamente in grado di aprire una finestra sull’anima delle persone, né di dare piena espressione alle loro cicatrici, alle loro sofferenze e al loro amore…

In ogni caso, da un punto di vista tecnico, la qualità di una stampa alla gelatina d’argento è, per me, infinitamente superiore a quella ottenuta da un getto d’inchiostro a freddo impresso su un foglio ‘fotografico’ con il sistema binario. In parole povere, esiste una significativa differenza tra l’elaborazione digitale e quella analogica nel campo delle belle arti.

Con che strumentazione ha prodotto il suo lavoro?

Utilizzo da vari anni il medioformato. Il mio ultimo progetto Luce e Silenzio l’ho realizzato con una Mamiya 7 e una panoramica Fuji 617, su pellicole Kodak T-Max e Tri-X.

Dal punto di vista compositivo alterna immagini che raccontano l’istante, la casualità del momento, ad altre più iconiche e risolte in sé stesse. Che tipo di narrazione voleva creare in questo modo?

Quello che voglio trasmettere con il mio reportage, che alcuni definiscono ‘elegante’, è la rappresentazione di un mondo reale ed esteticamente bello. Penso che in mezzo alle tante brutture e tragedie, di sempre e non solo odierne, il compito della fotografia sia anche quello di dare un segnale positivo, direi di speranza, e che questo possa essere raggiunto solo attraverso l’incanto, la magia, la bellezza. Ecco perché la selezione dei miei scatti comprende momenti più o meno statici, più o meno riflessivi. Così è d’altronde la vita, un alternarsi di corse e soste.

L’elemento della neve è un elemento sempre presente nelle sue immagini. Come il paesaggio groenlandese dialoga con la figura umana e gli animali che spesso compaiono?

Non si può prescindere dal colore bianco in Groenlandia. Il 93% della sua superficie è ricoperta dai ghiacci, purtroppo non più eterni. In cerca di uno spaesamento totale, ho esplorato la Groenlandia, l’infinita distesa bianca in cui gli uomini e gli animali sono puntini scuri in un’immensità che oltrepassa lo spazio e che sembra sfiorare il tempo, un palcoscenico interrotto soltanto dal garrito delle infaticabili sterne artiche che migrano verso sud.

Di Groenlandia, ultimamente, se ne parla molto, in merito alle politiche americane del presidente Trump. Avendo vissuto il Paese internamente, cosa pensa al riguardo e, nel caso avesse mantenuto i rapporti con chi vive lì, la popolazione come vive questo momento?

Gli USA occupano sin dal 1951 una parte del territorio groenlandese, per mezzo della base militare nell’estremo Nord di Pituffik (chiamata anche Thule). A fronte di un lauto canone d’affitto sorvegliano lo spazio aereo che li divide dalla Russia e proteggono il loro territorio, e quindi anche quello groenlandese, da eventuali incursioni aeree. È quindi ‘normale’ che gli americani si sentano un po’ ‘di casa’ anche in Groenlandia e questo spiega le loro mire relative al dominio della terra degli Inuit, anche se espresse con toni disastrosi.

L’obiettivo, neanche tanto celato, da parte dell’amministrazione Trump è lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi al largo delle coste occidentali dell’isola e l’estrazione delle cosiddette ‘terre rare’.

Come si sa, l’Artico si sta purtroppo lentamente sghiacciando. Questo fatto, incontrovertibile, aprirà del tutto la rotta del Nord alla flotta commerciale di Russia e Cina, cui questa nuova via d’acqua permetterebbe di accorciare di molto il viaggio verso l’Europa e gli Stati Uniti. Gli Inuit sono abituati da decenni ad essere largamente autonomi e invocano anche l’indipendenza dalla Danimarca, di cui la Groenlandia fa parte. Saranno capaci di resistere alle pressioni, non soltanto americane?

Se Trump dovesse effettivamente riuscire ad annettere la Groenlandia agli Stati Uniti pensa che il processo di colonizzazione dell’immaginario americano intaccherebbe anche lo scenario groenlandese?

Certamente lo intaccherebbe, già solo per il fatto che ciò darebbe avvio ad importanti scavi per l’estrazione delle terre rare. Ma non penso che questa annessione, in qualunque forma venga attuata, toglierebbe agli Inuit, ad un popolo forte e mite al tempo stesso, la loro millenaria fiera identità. Lo capiremo solo con il tempo.

Ulteriori informazioni sul lavoro di Paolo Solari Bozzi sono disponibili sul sito solari-bozzi.com.

Horst P. Horst: perfette sculture di luce

dal 21 febbraio al 5 luglio...

Il filo tra cinque sconosciute della generazione che “scrolla”

Una fotografa millennial mette a fuoco...

Street photography a Brooklyn con una toy camera

“Wonderland” è il progetto di Valery...

Sconosciuti su foglia d’oro: le affascinanti fotografie anonime collezionate da Lee Shulman

L’Artiere pubblica “Golden Moemories”, il libro...

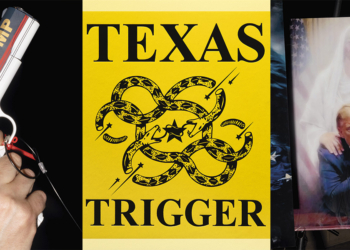

Texas Trigger: un flash spietato sulla caricatura di Donald Trump e della sua America

Il libro di Santese e Valli...

Dekotora: camion giapponesi tra kitsch e cinema

Con fotografie dall’atmosfera cinematografica Todd Antony...