Al MAN di Nuoro è in mostra, fino al 20 ottobre, la Sardegna di Guido Guidi. La sua fotografia è marginale, ironica, divertita, graffiante, politica, sperimentale, in bianco e nero – stampata dall’autore – e anche a colori, scattata in analogico e digitale.

Guido Guidi il suo viaggio di nozze lo ha fatto in Sardegna nel 1974, a 33 anni, accompagnato dalla sua fotocamera, da Marta, sua sposa novella e, cosa che ai più sembrerà bislacca, dal suo caro amico Maurizio Predasso, a bordo di un Fiat 127. Dopo 37 anni, nel 2011, realizza un altro viaggio nelle terre sarde grazie a un lavoro commissionato dall’Istituto superiore regionale etnografico di Nuoro. Il Museo Provinciale della stessa città presenta, nei suoi quattro piani, la mostra In Sardegna: 1974, 2011 con immagini scattate in queste circostanze, proponendo una Sardegna mai vista, sia perché queste fotografie non sono mai state esposte prima d’ora, sia per il modo in cui Guidi identifica il suo ‘marginale democratico’ e lo fa diventare immagine, relazione col luogo, ritorno ad esso e di nuovo immagine.

Mezz’ora prima di scrivere queste note ci siamo domandati a lungo come definire quello che leggerete fra poco: intervista? Sicuramente lo è. Ma quella con Guidi a Nuoro ha avuto più la natura di una conversazione piacevole – avvenuta il 21 giugno scorso – su temi di vario genere, dalla filosofia alla pittura, dal concetto di spazio a quello del ritornare. La sua è un’operazione democratica, dicevamo. Guidi infatti restituisce dignità ai ciuffetti d’erba cresciuti fra marciapiede e asfalto, all’uscio delle porte che danno sulla strada, agli spicchi d’ombra sulle facciate delle case, alla geometria sfalsata del ‘tavolino Sammontana’. La natura ironica di Guido Guidi è in tutto. Nelle sue fotografie, nelle sue battute (a volte sembra prendersi bonariamente gioco del suo interlocutore), nel suo modo di guardare e sorridere piano.

Abbiamo partecipato al viaggio stampa organizzato in occasione dell’inaugurazione della mostra In Sardegna: 1974, 2011 e, come tutti i giornalisti presenti, abbiamo avuto il nostro slot di conversazione privata con il fotografo: mezz’ora. Chi lo dice che un giornalista dopo tanti anni di lavoro non possa emozionarsi nel conversare con un fotografo di tale spessore? In risposta a questo, Guidi chiede di darci del “tu” e sottolinea di essere emozionato anche lui. Allora cominciamo, incoraggiati dal comune sentimento.

Che senso ha tornare in un luogo per fotografarlo più volte, come nel caso della Sardegna?

Qualcuno diceva che l’assassino ritorna sempre sul luogo del delitto. (sorride, n.d.r.). Fotografare in un luogo vuol dire avere un inizio di un rapporto con esso e questa conoscenza va coltivata. Tutti gli incontri vanno coltivati, quindi bisogna tornare a salutare gli amici, e quei luoghi diventano amici.

“Non cercare per trovare”: lo dici spesso nelle tue interviste ma è un paradosso in termini. Come lo spieghiamo ai fotografi che invece vanno sempre a caccia di immagini?

A caccia… Sì la fotografia è stata paragonata anche alla caccia. Anche Walker Evans diceva “La fotografia è come sparare”, e colpire il bersaglio dà una grande soddisfazione. Ma qual è il bersaglio? Un fotografo, se cerca qualcosa, cosa cerca? Credo che non cerchi il soggetto, ma la propria immagine mentale. Qualsiasi fotografia che scatta, quindi, è un avvicinamento a questa immagine mentale, sia che siano porte, finestre, una casa… Il soggetto è un sostituto del fotografo stesso.

Quindi l’immagine mentale è l’identità dell’autore ricavata da quello che si fotografa?

La propria identità che si somma all’identità del luogo o dell’oggetto.

E della relazione che si instaura.

È la relazione, sì. Che tiene conto sia di te, sia di quello che hai di fronte.

Nel ‘74 hai scattato in bianconero. Anni dopo nello stesso territorio, sei passato al colore, prima in pellicola e poi in digitale. Quali differenze riscontri nei risultati?

La differenza è nello strumento stesso. Tu fotografi, poi passa del tempo e tu fotografi di nuovo. È cambiato il soggetto, sei cambiato tu, è cambiato anche lo strumento con cui ti approcci. La somma di questi cambiamenti è il risultato finale.

Nei tuoi viaggi in Sardegna quali strumenti hai usato?

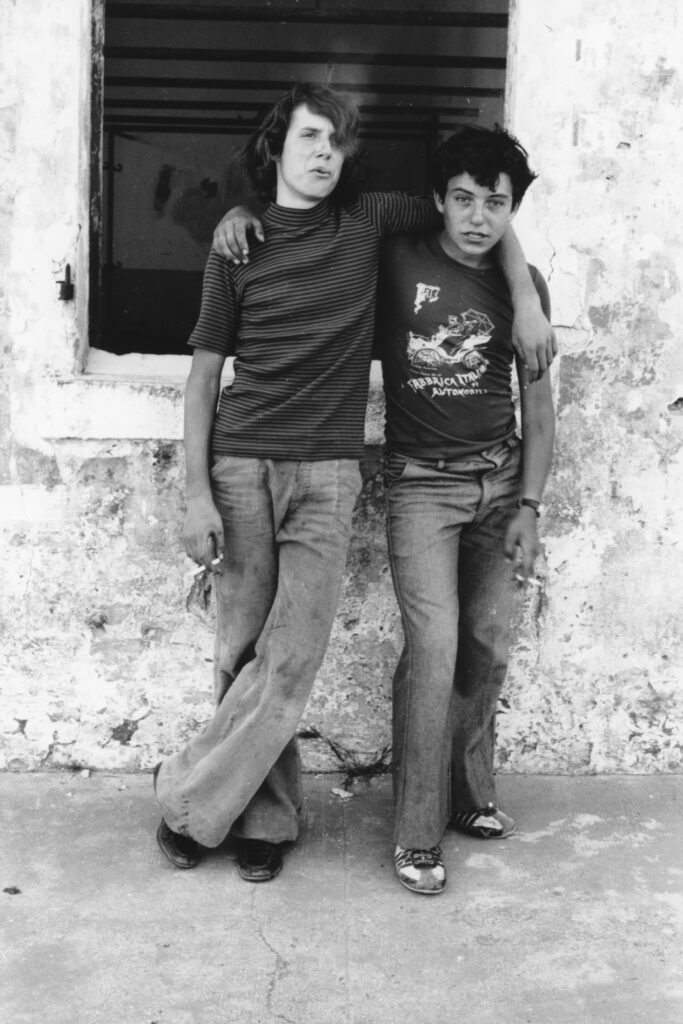

Nel 1974 sono venuto in Sardegna per andare al mare, si fa per dire… No, ci siamo anche andati al mare. Allora ho usato una Nikon con un 20mm che avevo appena comprato e con un obiettivo normale. Ma la maggior parte delle foto in mostra sono fatte col grandangolo. Per questo le persone fotografate sono un po’ distorte.

Insomma hai scattato senza preoccuparti delle regole.

Sì, in quel viaggio ero più libero del solito. Sono più legato invece alla tradizione quando uso una fotocamera grande formato, quella con il sacco sulla testa. Nel secondo viaggio ho usato una di queste, la Deardorff 20×25, con un teleobiettivo e un normale, l’Hasselblad con un obiettivo normale e poi una Canon digitale.

I bianconeri in mostra sono tutti stampati da te in formato piccolo.

Io stampo sempre così.

E perché?

Per varie ragioni. Non ultima quella dell’economia. Sì, beh è una battuta… Stampo piccolo perché la fotografia andrebbe vista sul tavolo e non sul muro perché il negativo è piccolo e quando si stampa una foto dovrebbe essere massimo 20x25cm. In alcuni casi negli anni Settanta anche io ho stampato più grande, ma oltre il 50x60cm è difficile andare.

Quindi è come se volessi restituire meglio la verità della visione?

Sì. Non c’è bisogno di ingrandire perché significherebbe perdere il dettaglio. L’ingrandimento è per il pubblico o lo si fa anche per sé stessi. Anche io l’ho fatto all’inizio, ma era una forma infantile dell’arte. Oggi viviamo nell’era della Big Generation, guarda l’architettura. È tutto grande.

Forse perché non ci stupiamo più delle cose normali…

Oppure perché non abbiamo fiducia del pubblico, abbiamo bisogno dei grandi numeri, delle file davanti alle esposizioni. Una volta il pubblico era molto più selezionato. D’altra parte la democrazia ha portato anche a questo: un allargarsi della cultura ma con il rischio di un impoverimento perché l’arte si adatta al pubblico, gli artisti vogliono consensi.

Nelle tue fotografie si percepisce la struttura dello spazio prima ancora del soggetto ripreso, come se avessi pensato prima alla costruzione della scena e poi avessi sovrapposto il soggetto da fotografare. Ma cosa è lo spazio per Guido Guidi?

È il vuoto. Sono gli interstizi. È quello che c’è fra una cosa e l’altra. Per me è tutto. È un vuoto che diventa assenza. Però è una domanda difficile questa perché cos’è lo spazio neanche i fisici lo sanno…

Vuoi parlarci della presenza umana nelle tue fotografie?

All’inizio, avevo 13 o 14 anni quando ho cominciato, fotografavo i miei compagni di scuola, mio padre che preparava le finestre, era falegname; mio nonno… Quindi ho sempre fatto fotografia delle persone che mi stavano vicine. Man mano mi sono accorto che seguivo il suggerimento di Leon Battista Alberti il quale diceva che in ogni dipinto fosse bene aggiungere la figura di un uomo come un alter ego del pittore stesso. Addirittura che la persona, collocata in disparte magari, avesse un’espressione che fungesse da esempio, doveva essere un suggerimento alla visione. Non so fino a che punto abbia messo in pratica questo consiglio perché poi alle persone che fotografo dico sempre – se glielo dico – di avere uno sguardo catatonico, assente, un po’ da rimbambito. In ogni caso, la persona nell’immagine mi ricorda che quello è uno spazio abitato.

Lanciamo una sfida ai lettori di FOTO Cult? Chiediamo loro di fotografare qualsiasi cosa che sia degna di essere fotografata e poi di mandare in redazione i loro risultati. Tu sceglierai la foto migliore. Che ne dici, ti va?

Quello di scegliere le fotografie degli altri per me è un problema perché tutto è degno e scegliendo entrerei in contraddizione. Si può invitare a fotografare, ma senza vincitori. Quando ero studente, il fotografo Nathan Lyons suggeriva di fotografare tutto quello che non avremmo mai fotografato. Io l’ho preso in parola. Ci sono anche altri esercizi che suggeriva. Ad esempio fotografare senza guardare, vedere il risultato e poi tornare a fotografare lo stesso soggetto, ma stavolta guardandolo. Possiamo suggerire di fare questo.

Le fotografie contenute in questo articolo fanno parte della mostra Guido Guidi In Sardegna: 1974, 2011, a cura di Irina Zucca Alessandrelli

- MAN – Nuoro

- 21 giugno -27 ottobre 2019

- http://www.museoman.it/

In occasione di questa mostra è stato pubblicato il libro In Sardegna, edito Mack Books.

Il MAN ha scelto di applicare il prezzo promozionale di 20 euro (a fronte dei 70 euro di copertina).

Bio

Guido Guidi è nato nel 1941 a Cesena, dove vive e lavora. Nel 1959, a Venezia, studia architettura e disegno industriale allo IUAV, seguendo i corsi di Bruno Zevi, Carlo Scarpa, Bruno Munari, Luigi Veronesi e Italo Zannier. Dal 1966 si dedica in modo continuativo alla fotografia, rivolgendo la sua ricerca ai temi del paesaggio contemporaneo e delle sue trasformazioni, sia attraverso indagini personali sviluppate nel corso del tempo, sia con la partecipazione a progetti di documentazione del territorio avviati da enti pubblici e di ricerca. Dagli anni Ottanta, sulla scorta del dialogo tra cultura fotografica e cultura urbanistica, è chiamato a partecipare a progetti di ricerca sulla trasformazione della città e del territorio. Tra queste, l’indagine sulla città diffusa del Veneto compresa tra Venezia, Padova e Treviso (dal 1982), l’Archivio dello Spazio della Provincia di Milano (1991), le indagini sull’edilizia pubblica dell’Ina-Casa (1999), quelle per Atlante Italiano (a cura della Direzione Generale per l’Architettura e l’Arte Contemporanea, 2003) e la campagna fotografica per la regione Marche (2009). Dal 1986 in poi, alla professione di fotografo affianca l’attività didattica, insegnando fotografia all’Accademia di Belle Arti di Ravenna, allo IUAV di Venezia all’ISIA di Urbino. Ha esposto in istituzioni italiane e internazionali quali la Fondazione Cartier-Bresson di Parigi, la Biennale di Venezia, il Guggenheim Museum e il Whitney Museum di New York, il Centre Georges Pompidou di Parigi e il Fotomuseum di Winterthur.