In un momento storico “fluido” come quello che stiamo vivendo è bene ogni tanto fermarsi, fare un passo indietro e rimettersi in ascolto. Per non perdere di vista le ragioni per cui si fotografa, e per perseguirle, scattando. È un processo che proviamo a mettere in pratica in questa intervista con il fotografo Giovanni Chiaramonte.

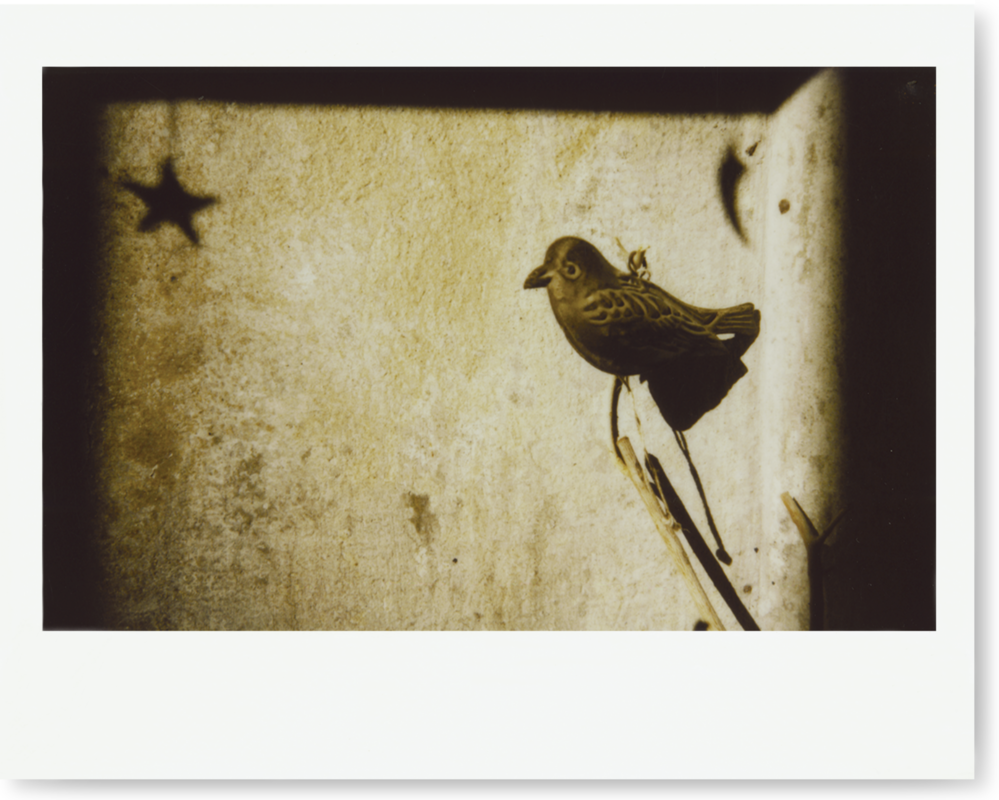

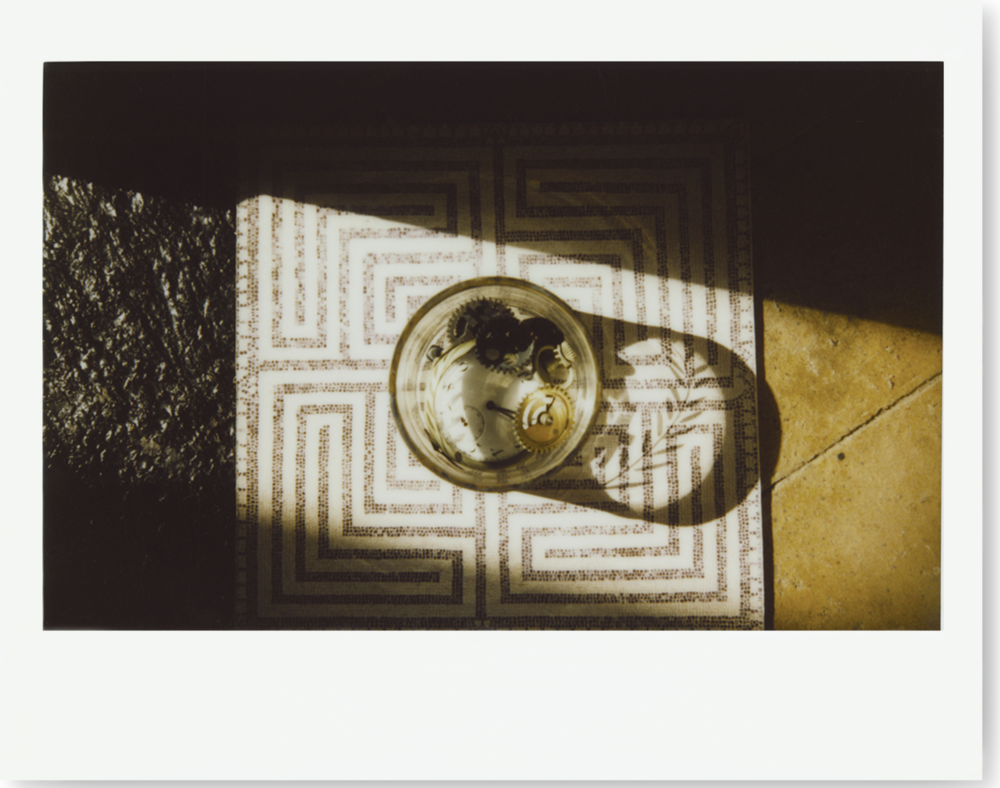

Da sempre, nel corso della sua carriera, Giovanni Chiaramonte è stato un esempio vivo della capacità di non smarrire le ragioni del fare fotografia. Questo perché il suo modo di fotografare è strettamente connesso alle ragioni dell’essere in vita. La ricerca continua di una relazione possibile fra pensiero e immagine, fra bellezza ed esistenza umana lo ha portato, in un momento difficile della sua esistenza, a una nuova formula in cui fotografia istantanea e scrittura poetica perseguono il medesimo obiettivo: il dialogo fra la realtà (di cui Chiaramonte parla indicandola con la “r” maiuscola, tanto è il rispetto che nutre per essa) “posta di fronte all’obiettivo”, e l’osservatore chiamato a riflettere attraverso la macchina fotografica su ciò che vede davanti a sé.

Due città geograficamente lontane si “avvicinano” nella tua biografia: Milano, dove vivi, e Gela, città d’origine dei tuoi genitori. Quali riflessi hanno avuto nelle tue “mappe fotografiche”?

Abitando a Milano con i miei genitori originari di Gela, per tutta l’infanzia e l’adolescenza ogni estate sono partito dalla Stazione Centrale salendo su un treno chiamato Freccia del Sud, dal quale scendevamo a Catania. Posso così dire di aver conosciuto la complessità del paesaggio italiano e la sua orografia attraverso il grande finestrino dello scompartimento davanti al quale passavo la gran parte delle ore di viaggio: la Pianura Padana attraverso il Po, fino a Bologna e poi gli Appennini nel fascino delle gallerie che alternavano il buio assordante del tunnel ferroviario con i boschi e i monti, e così via verso Firenze, Roma e Napoli e quindi il lunghissimo tratto ai bordi del mar Tirreno verso Reggio Calabria e Villa San Giovanni, dove il treno entrava in un traghetto e ci faceva sbarcare a Messina; da lì l’ultimo tratto, dominato dall’altezza dell’Etna e le rocce nere di pietra lavica che arrivavano al mare. Catania-Gela veniva coperta in circa due ore da una strada che s’inerpicava tra i monti Iblei fino a digradare nella piana di Gela che si delineava su una lunga collina di fronte al Mediterraneo. È così che ho conosciuto l’Italia: attraverso le carte geografiche ma pure grazie alle grandi fotografie in bianco e nero degli Alinari disposte negli atri delle stazioni e negli scompartimenti ferroviari, oltre che con le percezioni e le suggestioni profonde che traevo dal mio sguardo incollato al finestrino. Questo percorso si ritrova nel capitolo intitolato “Paesaggio italiano” del mio primo libro, dal titolo Giardini e paesaggi (Zanichelli, 1983, ndr).

Del tuo approccio alla fotografia parli spesso in termini di “realismo infinito”. Vuoi raccontarci cosa intendi?

Il “realismo infinito” è l’accoglienza dell’oggetto da parte del soggetto, è la comprensione dell’Altro da parte dell’io in una relazione che lascia entrambi nella loro irriducibile differenza e identità, ed è la trascrizione di ciò che è dato nel mondo davanti agli occhi e dentro gli occhi dell’uomo in un’immagine che lo rappresenta. L’atto del mio fotografare è l’atto della messa in scena di questa rappresentazione: è realismo infinito in quanto rivela la forma e la figura di quella parte reale del mondo che è l’uomo, essere umano che è formalmente e figurativamente dramma, ovvero movimento vivente chiamato alla ricerca senza fine del proprio senso.

Cosa vedi oggi nella fotografia?

Ho deciso di diventare fotografo dopo aver passato l’estate del 1970 a fotografare la parte orientale della Sicilia con due Leica, pellicola bianco e nero e una pesante Mamiya con pellicola a colori formato 120. Allora le fotografie erano visibili solo sui giornali e sui libri, oppure nelle serate tra amici, in famiglia e nei club fotoamatoriali. Oggi, grazie al web e allo smartphone, la fotografia è diventata la prima ed elementare forma di comunicazione dell’intero genere umano. Da questo deriva una responsabilità epocale per chi fa della fotografia la vocazione della vita.

Parliamo del tuo libro Salvare l’ora. Perché la dobbiamo salvare questa ora e, per estensione, perché dovremmo salvare il tempo?

Attraverso la fotografia salviamo l’ora in cui vediamo e sperimentiamo un evento decisivo, da non dimenticare, nella storia della persona, come nella storia dell’umanità.

Poesia e fotografia istantanea sono gli elementi che hai scelto di mettere insieme in questo libro. Raccontaci la genesi di Salvare l’ora.

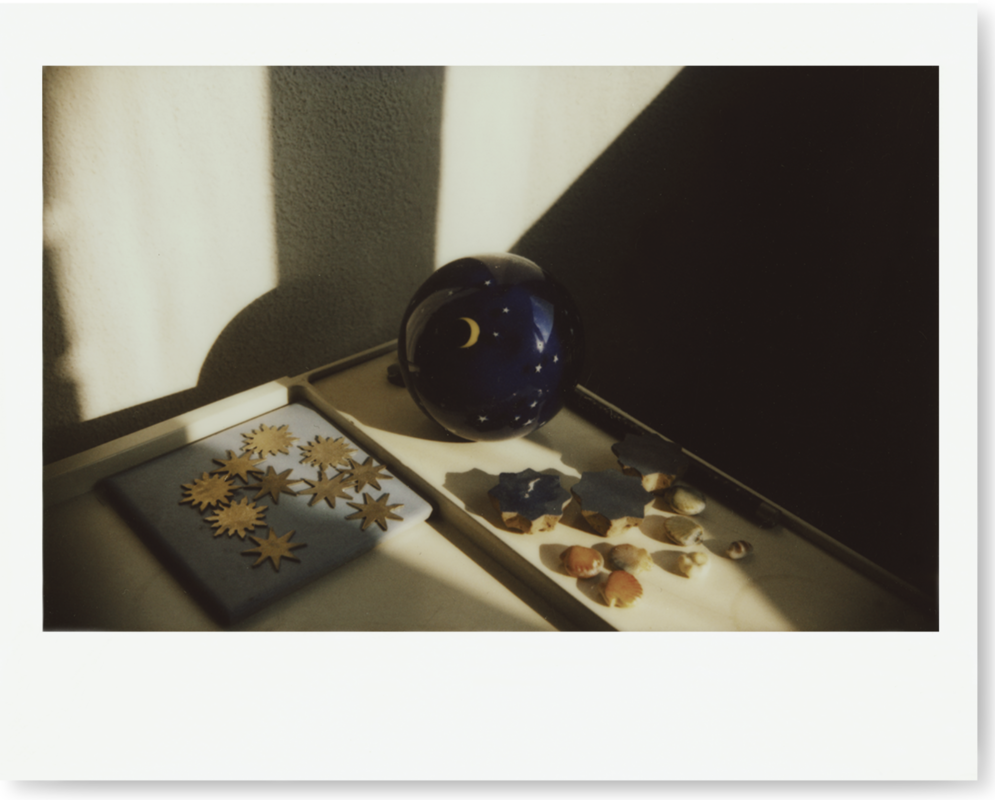

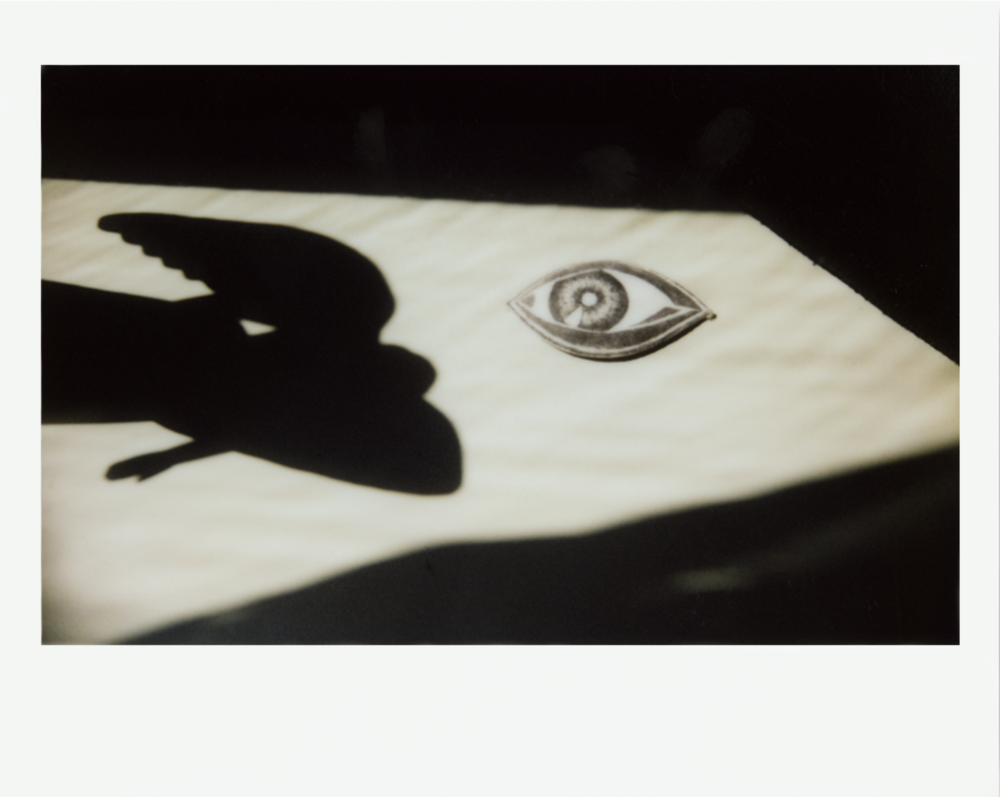

È stata un’esperienza unica nella mia cinquantennale attività di fotografo. Nel 2011, attraversavo un tempo di grande difficoltà interiore e un’amica psicologa m’impose di passare l’estate senza fotografare, conoscendo bene l’intensità, lo sforzo fisico e spirituale che comportava lavorare con la fotocamera di grande formato su cavalletto. Comprai così una Fujifilm Instax e le chiesi se quell’apparecchietto di plastica poteva accompagnarmi durante l’estate dei miei itinerari berlinesi. Ebbi il permesso e scoprii un modo per me totalmente nuovo di osservare il mondo e di fotografarlo: una modalità semplice, che nel giro di un minuto mi metteva davanti una piccola immagine con la micro-definizione cristallina della fotografia analogica. Un’immagine davvero piccola che mi chiedeva di cercare in ogni cosa il valore del mondo e del mio stare al mondo. Sono stati giorni lunghi che trascorrevo in giro per Berlino dalla mattina alla sera, giorni che mi hanno ridato la gioia di vivere e di fotografare.

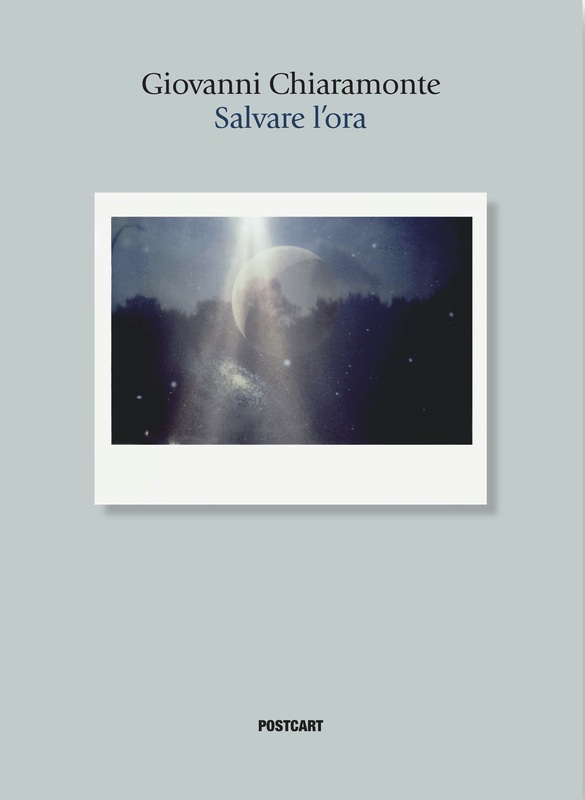

Sono tornato a Milano con una valigia del peso di 25 chili piena solo di fotografie Instax. Nell’inverno tra il 2017 e il 2018, immobilizzato da una malattia dolorosa, la mia coscienza è stata salvaguardata da una litania monastica che pratico sin dalla prima giovinezza e che aveva aperto nel mio cuore la via dello Zen. La domenica del 14 febbraio del 2018 si è composto all’improvviso dentro la mia mente il primo haiku (forma poetica giapponese, n. d. r.), nel ritmo metrico di cinque, sette e cinque sillabe: Palpita in noi / L’età dell’universo / Dentro il respiro. Fu così che la mia agenda si riempì di haiku, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, mese dopo mese. Avvicinandosi il mio settantesimo compleanno, Pamela Campaner e Alberto Meomartini della Galleria Expowall di Milano, e Claudio Corrivetti della casa editrice Postcart si resero disponibili a finanziare la mostra e il libro contenenti gli haiku e le Instax con il titolo Salvare l’ora.

Potremmo definire le immagini di questo libro come “apparizioni”?

Certamente le piccole immagini di questo libro sono apparizioni, una trama visiva di minuscoli eventi che hanno salvato la mia ora.

Titolo Salvare l’ora

Fotografie Giovanni Chiaramonte

Haiku Giovanni Chiaramonte

Postfazione Umberto Fiori

Formato 16x22cm

Fotografie 63

Pagine 236

Prezzo 35 euro

Tiratura 1000 copie

Editore Postcart

Bio

Giovanni Chiaramonte nasce nel 1948. Il tema principale di tutto il suo percorso autoriale si snoda fra il rapporto tra luogo e destino della civiltà occidentale. Tra i suoi lavori ricordiamo, Giardini e paesaggi (1983); Terra del ritorno (1989); Penisola delle figure (1993); Westwards (1996 e 2013); In corso d’opera (2000); Abitare il mondo. EuropE (2004); Senza foce (2005); In Berlin (2009); Via Fausta (2012); Interno perduto (2012); Ultima Sicilia (2016). Nel suo percorso espositivo si segnalano le mostre personali alla Biennale di Venezia nel 1992, 1993, 1997 e 2004 e alla Triennale di Milano nel 2000, 2009 e 2011. Ha fondato e diretto collane di Fotografia per Jaca Book, Federico Motta Editore, S.E.I., Edizioni della Meridiana, Ultreya/Itaca. Insegna Storia e Teoria della Fotografia allo IULM e alla NABA di Milano.