Per le sue immagini Frank Horvat, ironico, poliedrico e instancabile sperimentatore, si serve di numerosi “vocabolari”. La ricerca di nuovi linguaggi, infatti, costituisce il pilastro della sua cifra stilistica.

Reportage, moda, ritrattistica, fotomontaggio, tecnologia digitale: Frank Horvat è un ricercatore per eccellenza. Per questa sua natura, in sessantacinque anni di carriera ha coltivato una profonda indipendenza intellettuale e non si è mai “accontentato”, né quando pubblicava le sue immagini su riviste prestigiose come Epoca o Life, né quando era membro dell’agenzia Magnum Photo (di cui ha fatto parte per un breve periodo). Per questo suo spirito intraprendente Horvat è stato anche uno dei primi a sperimentare il linguaggio digitale, in notevole anticipo rispetto al suo pieno sviluppo.

In Frank Horvat è innata la necessità di comprendere i meccanismi che muovono il sapere, la vita quotidiana, la bellezza, le forme della memoria e, per raggiungere questa consapevolezza, non può nutrirsi di un solo nettare. E come l’esistenza assume aspetti difficilmente replicabili, anche le sue immagini indagano ambiti differenti senza ripetersi mai. Ultimo esempio, in ordine di tempo, è il progetto per piattaforma iPad al quale Horvat sta lavorando e di cui ci ha ampiamente parlato.

La personale tenutasi presso il Centro Tina Modotti di Udine e organizzata durante la venticinquesima edizione dell’evento friulano Spilimbergo Fotografia (luglio-settembre 2011), aveva per titolo NO REPEAT, 1945-2010. In occasione del vernissage abbiamo compiuto con Frank Horvat una lunga e intensa camminata nel dedalo delle sue immagini.

Chi è Frank Horvat?

Nella home page dell’applicazione per iPad che sto ultimando, scrivo: “Se alle porte del cielo mi chiederanno cosa ho fatto della mia vita, una cosa che non dirò certamente è che sono stato fotografo”.

E cosa dirà?

Che ero uno curioso, uno che voleva capire. Nella mia vita ho sempre fotografato per cercare di capire.

Tra il 1959 e il 1961 ha fatto parte dell’agenzia Magnum Photo. Come mai dopo soli tre anni ha preferito continuare la sua carriera come freelance?

In quegli anni Magnum era l’agenzia più prestigiosa, quindi entrai a farne parte con grande entusiasmo. Capii presto che non era il mio posto perché l’attenzione dei fotografi era tutta rivolta al reportage: scattavano immagini meravigliose, ma io mi occupavo anche di moda e questo genere non interessava. Dunque, non ero al mio posto.

Il suo primo lavoro reportagistico è stato realizzato nel Mezzogiorno e poi pubblicato sul settimanale Epoca nel 1951. Erano gli esordi. Oggi cosa fotograferebbe in Italia?

Quello che mi piacerebbe non lo so, posso dirle quello che ho fatto due mesi fa e su cui ancora sto lavorando: una serie di foto scattate nelle cave e nei laboratori di marmo a Carrara a cui ho aggiunto in postproduzione una modella che finge di essere una statua. Dopo aver sperimentato tanta realtà ho voluto provare una serie in cui la costruzione della finzione annulla la presenza del momento decisivo. Tutte le foto che sono state esposte nella mostra di Spilimbergo sono immagini che rispettano la dottrina del carpe diem di Cartier Bresson e sono realizzate con l’intento di captare quel momento. A Carrara, invece, ho creato una serie in cui sono io che davanti al computer “fabbrico” il momento decisivo. Mi interessava sperimentare anche questo linguaggio.

Qual è il valore più alto del fare fotografia, secondo lei?

In assoluto non lo so perché è diverso per ogni fotografo. Posso dirle che per me è importante immortalare gli attimi che ho vissuto, ma questo vale per tutte le forme d’arte. Io l’ho fatto con la fotografia perché non sapevo esprimermi meglio con altri mezzi. Se avessi potuto fare lo scrittore, lo avrei preferito… Ad ogni modo penso sia straordinario che sfogliando un libro di Leopardi o guardando un’immagine scattata da Cartier Bresson, questi grandi autori continuano a vivere attraverso le loro opere. Se potrò fare qualcosa che somigli un po’ a questo concetto, ne sarò contento.

Dopo aver sperimentato così tanti stili e linguaggi, qual è la sua idea di bellezza?

Però le donne che ha fotografato per la moda incarnano la bellezza ideale…

Certo, ma non erano quasi mai Top Model. Mi piaceva piuttosto pensare che fossi io a renderle splendide e che trovassi io la chiave di lettura della loro bellezza.

Come giudica l’era della “fast-photography” che stiamo vivendo oggi?

Un problema. Siamo in un momento di inflazione fotografica. Si scatta troppo e ci si concede poco tempo per guardare le immagini. Nessuno ha una gran fretta di soffermarsi di fronte alle foto perché se ne vedono troppe. Per scattare immagini che interessano, faut se lever tôt, si dice in Francia: bisogna alzarsi presto, fare un po’ di fatica. È come la bellezza delle donne: negli anni Cinquanta se vedevamo una bella donna per strada, ci giravamo tutti. Oggi sono ovunque…

Quali sono i suoi strumenti di lavoro?

Ho iniziato con la Rolleicord per poi passare a Leica e Nikon. Oggi mi servo essenzialmente di questo affare qui (mostra una Canon PowerShot S90, ndr). Ho utilizzato anche una fotocamera analogica Olympus per il progetto Diario del 1999.

Ha una visione poliedrica eppure uniforme. Come gestisce fotograficamente questa la molteplicità di informazioni, di lingue, di culture in modo sempre coerente?

Noi siamo in definitiva circoscritti da quello che rifiutiamo. È importante ciò che rifiutiamo. Se accettassimo tutto senza spirito critico, senza compiere una scelta non saremmo neanche delle persone. Dobbiamo imparare a dire: questo non lo fotografo. E poi scegliere cosa, invece, fotografare.

Ci racconta la storia de “Il cappello di Givenchy”?

Ho scattato quella fotografia nel 1958 a Parigi per la rivista Jardin del Modes ed è un’immagine che io non avrei voluto realizzare così come invece mi impose l’art director. Questi preparò lo storyboard della composizione e io ho scattai. Per tale motivo si tratta di una foto che mi è sempre stata antipatica. D’altro canto si tratta anche dello scatto che mi ha fatto guadagnare più soldi in tutta la mia vita.

Horvatland per iPad

La sua applicazione per iPad sarà una Horvatland multimediale. Ce ne parla?

Ho lavorato a questo progetto per diciotto mesi insieme a tre collaboratori. Lo definisco “a trip through a mind”, una passeggiata nella mia mente. C’è voluto tanto tempo in quanto l’applicazione presenta duemila immagini, dieci ore di interviste e molti testi correlati alle fotografie. E poi non avevamo esempi precedenti, non erano ancora pronti gli strumenti da utilizzare (come ora esistono per fare i siti web).

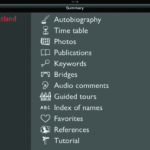

L’elemento interessante di questa applicazione è l’interattività. Ad esempio: per ciascuna immagine sono a disposizione diverse sottovoci di menu correlati. Fra queste, le “Keywords” funzionano come parole chiave che collegano l’immagine scelta ad altre che hanno lo stesso tema. Nella sezione “Guided tours”, invece, è possibile fare una visita guidata con interviste audio realizzate da vari personaggi in diverse lingue (cosa molto importante per me in quanto esprimermi in varie lingue fa parte del mio modo di essere) e collegate alle immagini di modo che quando parlo di una certa foto, questa compare. Il numero delle foto e il tempo di durata dell’intervento sono variabili. Un altro modo di connettere le foto è attraverso la voce “Time table”. Si può vedere quali sono le immagini scattate nello stesso periodo della mia vita.

Perché un’applicazione per iPad?

Perché non è come una mostra su una parete, né come un libro fotografico o un diaporama. Non è una presentazione lineare del mio lavoro. Piuttosto è come un labirinto in cui lo spettatore può trovare la sua strada o perderla, fermarsi o saltare, ricordare o dimenticare. Horvatland per iPad non è un prodotto pensato per il consumo di massa, ma per coloro che sono interessati alla fotografia come forma di espressione, o più in generale ai nuovi modi di comunicare. La ritengo una sfida sia perché sono tra i primi a utilizzare questo nuovo strumento, sia perché, così facendo, ho imparato a parlare – ancora una volta – una lingua nuova.

Bio

Frank Horvat nasce nel 1928 ad Abbazia (ora città croata), quando faceva parte dei territori italiani. Dall’Istria, nel 1939 si sposta a Lugano (Svizzera) con la famiglia, ma è a Milano che comincia a studiare fotografia presso l’Accademia di Belle Arti di Brera. Acquista la sua prima fotocamera nel 1944. Proprio con un reportage realizzato in Italia Meridionale nel 1951, Horvat esordisce sulla carta stampata. Il servizio, infatti, viene pubblicato sul settimanale Epoca. Nello stesso anno incontra a Parigi due fondatori dell’agenzia Magnum Photo, Capa e Bresson. A partire dal ‘52 pubblica su riviste quali Paris Match, Life, Picture Post, Harper’s Bazar, Elle, Vogue, Jardin des Modes e Twen. Nel 1955, su invito di Edward Steichen, partecipa alla mostra The Family of Man (Museo di Arte Moderna di New York). Nel 1959 entra a far parte della Magnum dove rimane per tre anni. Realizza reportage in numerosi Paesi del mondo fra cui: India, Australia, Sud America, Giappone, Stati Uniti, Egitto, Thailandia, Cina, Ungheria, Grecia, Italia. Fra le principali pubblicazioni, ricordiamo: Ritratti di alberi, Vere sembianze, Bestiario virtuale, Cinquantuno Foto in bianco e nero, e il recente catalogo dell’omonima esposizione NO REPEAT, 1945-2010, a cura di Cesare Colombo. Nel mese di luglio, in occasione del festival Spilimbergo Fotografia, il Centro di Ricerca e Archiviazione della Fotografia (CRAF) ha premiato Frank Horvat con l’International Award of Photography. Fra le mostre più recenti, Paris, Fashion, London. Vintage Photographs esposta a Zurigo (Svizzera), presso la galleria Birgit Filzmaier. Una sua retrospettiva è stata presentata nel giugno scorso a Rovinj (Croazia), in occasione del Photographic award, Festival Photodays.

Info: www.horvatland.com